Remove ads

Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD) war eine sozialistische Partei im Deutschen Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Von Sozialdemokraten in der zweiten Hälfte des Ersten Weltkrieges gegründet, war sie eine Abspaltung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) (darauf informell MSPD). Die USPD bestand nach Parteieintritten von SPD-Mitgliedern, Gründungen von parteiinternen Organisationen und deren Abspaltung sowie zahlreichen Aus- bzw. Übertritten in andere Parteien bis zum Jahr 1931.

Die Partei ging aus der im Jahre 1916 von der SPD-Reichstagsfraktion (der 13. Wahlperiode) abgespaltenen Fraktionsgemeinschaft Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG) hervor. Die Auseinandersetzungen innerhalb der SPD, einschließlich ihrer Fraktion, begannen mit unterschiedlichen Standpunkten in der Frage für oder gegen den Krieg (siehe auch → Burgfriedenspolitik). In diesem Zusammenhang stimmten während des Ersten Weltkrieges Hugo Haase, Karl Liebknecht und andere Angehörige der SPD-Fraktion gegen Kriegskredite im Parlament des Deutschen Reiches bzw. nahmen an den Abstimmungen nicht teil. Zu den Abstimmungsgegnern gehörten nicht nur Parteilinke, sondern auch Vertreter anderer SPD-Parteiströmungen. Ihnen allen gegenüber eskalierte die Disziplinierungspolitik der Mehrheit der Fraktion, ihrer Führung und anderer Teile der Partei. Die Kritik innerhalb der SPD gegen den Kreis um Haase nahm auch antisemitische Formen an.[1]

Höhepunkte nach der Parteigründung im Monat April 1917 waren ihre bedeutende Rolle bei den Massenstreiks im April 1917 sowie im Januar 1918, danach ihr Wirken in der Novemberrevolution 1918 und die Regierungsbeteiligungen der USPD im Rat der Volksbeauftragten und in den Ländern des Deutschen Reiches. Beispielsweise im Freistaat Bayern bzw. Freistaat Sachsen stellten sie mit Kurt Eisner und Richard Lipinski die Ministerpräsidenten. Wie auch andere sozialistische Parteien in internationalen Vereinigungen zusammenarbeiteten, tat dies die USPD ab 1921 in der Wiener Internationale. Im Gründungsjahr 1917 gehörten der USPD etwa 100.000 Menschen an, den Höhepunkt erreichte die Mitgliederzahl 1920 mit fast 900.000 (siehe unten → Tabelle Mitgliederzahlen).

Die USPD kam bei der Wahl zur Nationalversammlung 1919 nur auf 7,6 % der abgegebenen Stimmen, steigerte sich jedoch bei der ersten Reichstagswahl im Juni 1920 auf 17,6 Prozent. Die Abspaltung von Mitgliedern der/des Spartakusgruppe bzw. -bundes, die im Januar 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet hatten, wirkte sich noch nicht auf die Resonanz bei den Wählern aus. Mit dem Ergebnis von 1920 erreichte die Partei das beste deutschlandweite Resultat, aber bereits wenige Monate später verlor die USPD zahlreiche ihrer Machtpositionen. Während auf dem Leipziger Parteitag 1919 noch die Einheit der Partei bewahrt bleiben konnte, setzte zwischen 1920 und 1922 ihr Zerfall ein. Nach einem Beschluss des hallensischen USPD-Parteitages im Oktober 1920 gingen viele Mitglieder in die SPD zurück, weitere gründeten die USPD (Linke), die sich mit der KPD zur VKPD zusammenschloss. 1924 verließ die innerparteiliche Gruppe Sozialistischer Bund um Georg Ledebour, ein Mitglied der früheren SAG-Reichstagsfraktionsgemeinschaft, die Partei, die im Mai 1924 nicht mehr in den Reichstag gewählt wurde. 1931 traten die verbliebenen Mitglieder um Theodor Liebknecht, den letzten USPD-Vorsitzenden, einer neuerlichen Abspaltung der SPD – der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) – bei, was das Ende der Partei bedeutete.

Remove ads

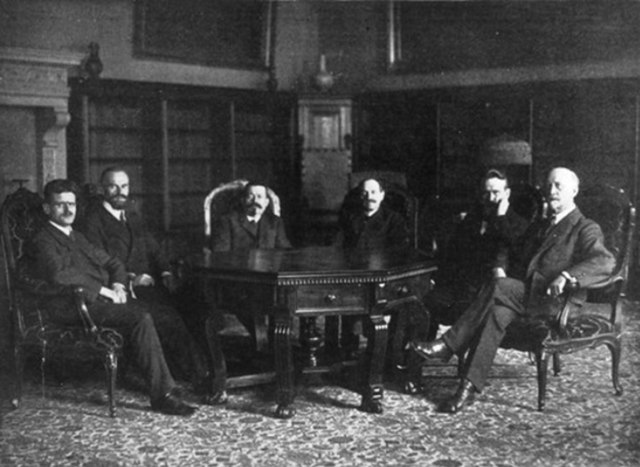

Hugo Haase und Karl Liebknecht

Die beiden Abgeordneten der SPD-Fraktion im Reichstag von 1912 Hugo Haase und Karl Liebknecht waren bereits vor dem Ersten Weltkrieg als Kriegsgegner in Erscheinung getreten. Ende des 19. Jahrhunderts äußerten Abgesandte verschiedener Länder auf Zusammenkünften der Zweiten Internationale, ein Krieg soll in den betroffenen Ländern mit Generalstreik und anderen politischen Aktionen bis hin zu Aufständen bekämpft werden. Hugo Haase war ein Abgesandter Deutschlands und unterstützte die Forderung.

Karl Liebknecht veröffentlichte im Jahr 1907 Militarismus und Antimilitarismus, woraufhin er des Hochverrats angeklagt und zu Festungshaft für die Dauer von eineinhalb Jahren verurteilt wurde.

Erster Weltkrieg

Kriegskredite

In der Fraktionssitzung der SPD unmittelbar nach Kriegsausbruch zur Frage der Bewilligung der Kriegskredite sprach sich eine Minderheit von 14 Abgeordneten, darunter Karl Liebknecht und Hugo Haase, für eine Ablehnung aus. Bei der Abstimmung im Reichstag am 4. August 1914 beugten sie sich jedoch der Fraktionsdisziplin und sämtliche Abgeordnete der SPD stimmten, wie alle anderen auch, dafür. Im Dezember 1914, bei der zweiten Abstimmung im Reichstag, stimmte Karl Liebknecht als einziger Reichstagsabgeordneter gegen die erneute Bewilligung.[2]

Die Reaktionen der Parteibasis waren 1914 unterschiedlich. Bekannt ist, dass Karl Liebknecht auf Parteiversammlungen in Stuttgart (21. September) und Potsdam (4. November) einerseits sehr heftig für sein Abstimmungsverhalten am 4. August kritisiert wurde.[3] In der SPD-Wahlkreisorganisation Niederbarnim bestand dagegen eine starke Oppositionsströmung, die im Herbst 1914 Vervielfältigung und Versand der ersten Materialien der Gruppe um Liebknecht und Luxemburg (vgl. Spartakusbund) unterstützte.[4] Die SPD-Zeitung im Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha (vgl. Gothaer Volksblatt) verfolgte seit Kriegsausbruch einen kompromisslosen Oppositionskurs und musste im Februar 1915 – mehrfach verboten – ihr Erscheinen einstellen. Sie hatte unter der Leitung von Otto Geithner und Wilhelm Bock den Vorstand zuvor offen angegriffen und den von dort kommenden Vorwurf des Disziplinbruchs umgekehrt:

- „Wer übrigens wissen will, wo die Partei-Disziplinbrecher und ihre Verherrlicher sitzen, dem empfehlen wir das Studium der revisionistischen Bewegung der letzten 15 Jahre und im besonderen das der Verhandlungen des Magdeburger Parteitages von 1910.“[5]

In Württemberg führte das Vorgehen des Landesvorstands gegen die von linken Redakteuren geleitete Schwäbische Tagwacht schon im November 1914 zur faktischen Spaltung zunächst der Stuttgarter, im Juli 1915 schließlich auch der Landesparteiorganisation. Einzelne Gewerkschaftsfunktionäre traten ebenfalls von Anfang an gegen den neuen Kurs auf, vor allem in Berlin.[6]

Zudem verließen 1914 viele nicht-prominente Mitglieder aus einer oppositionellen Haltung heraus die SPD, darunter Karl Plättner, Hermann Matern und Adolf Benscheid. Den Austritt aus der „sozialimperialistischen“ SPD und den sofortigen Aufbau einer neuen Partei propagierte vor allem Julian Borchardt in seiner Zeitschrift Lichtstrahlen.

Im Januar 1915 forderte Carl Legien die Partei- und Gewerkschaftsleitungen erstmals auf, aktiv gegen die „Anarchisten“ an der Basis vorzugehen.[7] Die oppositionellen Aktivitäten in diesem Bereich führten bei Exponenten des rechten Parteiflügels wie Eduard David wiederholt zu regelrechten „Hassausbrüchen“.[8]

Bei der nächsten Abstimmung für weitere Kriegskredite im März 1915 kam zu Liebknechts Gegenstimme eine weitere eines SPD-Abgeordneten, die Otto Rühles, hinzu.

Das Gebot der Stunde und Zurückeroberung der Partei

Anders als Borchardts Reaktion mit seinem Parteiaustritt orientierte sich die Gruppe um Liebknecht und Luxemburg bis zum Herbst 1916 auf eine „Zurückeroberung der Partei“. In diesem Sinne argumentierte auch ein am 9. Juni 1915 als Flugblatt veröffentlichter Aufruf Liebknechts, der von über 1.000 Parteifunktionären und -mitgliedern unterzeichnet worden war.

Zehn Tage später veröffentlichten Karl Kautsky, Hugo Haase und Eduard Bernstein, die den Liebknechtschen Aufruf nicht unterstützt hatten, in der Leipziger Volkszeitung unter dem Titel Das Gebot der Stunde eine Erklärung, mit der sie sich an die Spitze der Oppositionsbewegung zu setzen versuchten. Der Text sprach sich lediglich in allgemeinen Worten gegen den Krieg und für einen Verhandlungsfrieden aus, erregte aber wegen der Prominenz der Unterzeichner erhebliches Aufsehen und wurde nach Liebknechts „Nein“ im Reichstag als zweiter großer Schlag gegen die Burgfriedenspolitik des Parteivorstands wahrgenommen.[9]

Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft

Nachdem im Dezember 1915 inzwischen 18 – meist aus der zentristischen Strömung der Vorkriegs-SPD kommende – Abgeordnete mit Liebknecht und Rühle gegen weitere Kriegskredite votiert hatten, gingen Fraktions- und Parteivorstand verstärkt mit administrativen Mitteln gegen die Opposition vor: Liebknecht wurde am 12. Januar 1916 aus der Fraktion ausgeschlossen, Rühle trat zwei Tage später aus Solidarität mit Liebknecht aus, die 18 anderen Abweichler wurden am 24. März ausgestoßen und bildeten daraufhin die Fraktionsgemeinschaft Sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft (SAG), betrachteten sich aber weiterhin als Mitglieder der SPD. Liebknecht – dem einige Monate später nach seiner Verurteilung wegen „Kriegsverrats“ das Mandat aberkannt wurde – und Rühle lehnten den angebotenen Anschluss an die SAG ab.

Die konfrontierenden Äußerungen des Reichstagsabgeordneten Eduard David gegen die Opposition in der Fraktion enthielten nun auch antijüdische Passagen, ebenso tönten die Abgeordneten Gustav Bauer und Carl Legien, mit der Judenbande (müsse) Schicht gemacht werden.[10]

SPD-Parteikonferenz

Im Juli 1916 beschloss die Mehrheit des damaligen SPD-Vorstands baldmöglichst eine Parteikonferenz zu veranstalten. Eugen Prager schrieb 1921, dass der Vorstand die innerparteiliche Verankerung der Opposition in „kaum glaublicher Kurzsichtigkeit“ massiv unterschätzte.[11] Ursprünglich bestand die Absicht, einen Parteitag einzuberufen, was aber von der Opposition, die praktisch keine Möglichkeit mehr hatte, legal und öffentlich für ihre Positionen zu werben, vehement abgelehnt wurde; die Parteilinke willigte auch nur widerwillig in die Parteikonferenz ein, da sie davon ausging, dass die Parteiinstanzen trotz gegenteiliger Versicherungen versuchen würden, sich auf dieser Konferenz den 1914 eingeschlagenen Kurs bestätigen zu lassen. Da eine Parteikonferenz im Statut nicht vorgesehen war, konnte die Parteiführung den Delegiertenschlüssel regulärer Parteitage durch einen neuen, für die bekannten Hochburgen der Opposition höchst nachteiligen ersetzen und die Zusammensetzung der Konferenz so „manipulativ beeinflussen“.[12] Um dennoch nichts dem Zufall zu überlassen, erhielten auch die 77 Mitglieder der Reichstagsfraktion und die Angehörigen des Parteivorstands, des Parteiausschusses und der Kontrollkommission volle Delegiertenrechte. Trotz der strukturellen Benachteiligung bei der Delegiertenauswahl stellte die Opposition überraschend etwa die Hälfte der 307 gewählten Delegierten, als die Konferenz am 21. September 1916 in Berlin zusammentrat. Damit war offensichtlich geworden, dass der Parteivorstand nicht mehr die Mehrheit der Parteimitglieder vertrat. Sofort bei Eröffnung der Veranstaltung wurde auch deutlich, dass sich die beiden Flügel „voll auf Kollisionskurs“[13] befanden: In einer erbittert geführten Geschäftsordnungsdebatte stritt man darüber, ob Hugo Haase, der am 25. März das Amt des Parteivorsitzenden niedergelegt hatte, das gleiche Rederecht wie Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann zustehe. Vereinzelt kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Konferenzteilnehmern. Ebert und Scheidemann versuchten in ihren Reden erneut, die Kreditbewilligung durch den Hinweis auf den vermeintlich „aufgezwungenen Verteidigungskrieg“ gegen das „reaktionäre Zarenreich“ zu rechtfertigen. Dass die Reichsregierung expansive Absichten verfolge, bestritten sie (wider besseres Wissen).[14] Ebert räumte ein, dass die Mitgliederzahl der Partei seit Kriegsbeginn um 64 % zurückgegangen sei, führte dies aber ausschließlich auf Einberufungen zum Militärdienst und die Härten der Kriegszeit zurück. Die Redner der Opposition betonten, dass die Reichsleitung jederzeit Frieden schließen könne, wenn sie auf Annexionen und Kontributionen verzichte. Haase beschwor wie Ebert die Einheit der Partei, „aber nicht eine[r] Partei, in der dem Imperialismus offen oder versteckt Zugeständnisse gemacht werden.“[15] Durch die Delegierten der Reichstagsfraktion und des Parteiapparats verfügte der Parteivorstand über eine komfortable Mehrheit (276 gegen 169 Stimmen) und versuchte deshalb, wie von der Opposition erwartet auch, das erhoffte Plazet für seine Politik zu erhalten. Die oppositionellen Delegierten lehnten eine Entscheidung unter diesen verzerrten Bedingungen allerdings ab und nahmen an den einschlägigen Abstimmungen nicht teil. So verabschiedete die rechte Mehrheit am Ende der Konferenz „einmütig“ mehrere Resolutionen, die die Vorstandspolitik bestätigten.[16] Auf der Reichskonferenz konnten Paul Frassek, Friedrich Schnellbacher und Käte Duncker die Positionen der Spartakusgruppe, die ursprünglich für den Boykott der Konferenz geworben hatte, erstmals vor einer größeren Parteiöffentlichkeit vertreten. Duncker griff in ihrer Rede den rechten Flügel an, distanzierte sich aber auch von der Linie der SAG und legte so den konzeptionellen Riss innerhalb der linken Opposition, der bald darauf auch die USPD durchzog, offen:

- „Die Arbeitsgemeinschaft und ihre Anhängerschaft, soweit wenigstens sich ihre Stellungnahme nicht in der Ablehnung der Kriegskredite erschöpft, trachtet danach, die Partei etwa wieder auf den Standpunkt zurückzubringen, den sie vor dem 4. August einnahm, den Stand der Internationale so wieder herzustellen, unsere sogenannte ’altbewährte’ und ’sieggekrönte’ Taktik vor dem Kriege wieder aufzunehmen. Obwohl gerade der 4. August doch wohl am deutlichsten bewiesen hat, dass diese Taktik sich nicht bewährt hat, dass sie uns nicht zum Sieg, sondern geradezu zu einer vernichtenden Niederlage geführt hat, gerade da, wo sie hätte ihre Probe ablegen müssen.“[15]

Die SPD-Instanzen gingen nach der Reichskonferenz weiter und eher noch verstärkt gegen regionale und publizistische Positionen der Linken vor. Dabei wurde die Spaltung der Partei zumindest in Kauf genommen, von nicht wenigen Wortführern des äußersten rechten Flügels, aber auch bewusst „ersehnt“.[17] Höhepunkt dieser zum Teil im Zusammenspiel mit Zensurbehörden und Gerichten vorangetriebenen Maßnahmen war der sogenannte Vorwärts-Raub im Oktober 1916, durch den das bis dahin von zentristischen Redakteuren geprägte Blatt unter die Kontrolle des Parteivorstands geriet. Am 10. November gründeten Eugen Ernst und Otto Wels den Verein Vorwärts – Lese- und Diskutierclub für Groß-Berlin, der sich um die fraktionelle Zusammenfassung der spätestens seit der Vorwärts-Krise völlig an den Rand gedrängten Vorstandsanhänger im Parteibezirk Groß-Berlin bemühte.[18]

Beitragssperren, Parteiausschlüsse und -austritte

Anfang Dezember 1916 sorgte der summarische Ausschluss des sozialdemokratischen Wahlvereins Bremen, der dem Vorstand die Beiträge gesperrt hatte, für Aufsehen.[19] Auch hier hatte die rechte Minderheit zuvor eine Parallelstruktur geschaffen.

Vor diesem Hintergrund rief der Vorstand der SAG für den 7. Januar 1917 die erste Reichskonferenz der sozialdemokratischen Opposition in Berlin zusammen. An ihr nahmen 138 Delegierte und 19 Reichstagsabgeordnete teil. Vor allem der Kreis um Karl Kautsky hatte der SAG-Führung zu diesem Schritt geraten und dabei die Absicht verfolgt, dem Einflussgewinn der radikalen Linken um Liebknecht und Rosa Luxemburg durch die Organisation einer „verantwortlichen Opposition“ zu begegnen: Für Kautsky bestand die Frage nicht mehr darin, „ob die Opposition siegt, sondern welche Art der Opposition siegen wird. […] Die Gefahr, die von der Spartacusgruppe ausgeht, ist eine große. […] Liebknecht ist heute der populärste Mann in den Schützengräben, das wird von allen übereinstimmend versichert, die von dort kommen.“[20] Obwohl die Reichskonferenz die Initiativen der Spartakusgruppe – Beitragssperre, Aufruf zum offenen Kampf gegen den Parteivorstand unter Inkaufnahme der Spaltung der Partei, Orientierung auf eine revolutionäre Beendigung des Krieges – mehrheitlich zurückwies und sich sogar zur „Landesverteidigung“ bekannte, hielt der SPD-Vorstand an seinem Konfrontationskurs fest: Er schloss am 18. Januar die SAG-Abgeordneten und die führenden Köpfe der Spartakusgruppe aus der SPD aus und forderte die lokalen Parteigliederungen auf, mit deren Anhängern vor Ort ebenso zu verfahren. Obwohl die SAG-Führung es danach noch immer vermied, die Bildung einer neuen Partei zu propagieren, traten nun – zur Überraschung der SAG wie der SPD-Führung – ganze Ortsvereine aus der SPD aus. Daraufhin rief am 9. Februar 1917 auch die SAG, deren Leitung – allen voran Hugo Haase – sich bis zuletzt gegen diesen Schritt gesperrt hatte, zur organisatorischen Sammlung der Opposition auf.[21] Als Beweggründe hierfür benannte sie in dem Aufruf die „planmäßige Schaffung von Sonderorganisationen durch den Parteivorstand“ und den Umstand, dass „ein Dutzend zur Besorgung zentraler Parteigeschäfte angestellter Parteibeamten wider alles Parteirecht sich anmaßen, nach eigenem Gutdünken den Ausschluss einzelner Parteigenossen und ganzer Organisationen aus der Partei zu dekretieren.“[22]

Remove ads

Gründung der USPD

Die SAG richtete vom 6. bis 8. April 1917 in Gotha, der Stadt des historischen Vereinigungskongresses von 1875, im Volkshaus zum Mohren eine zweite Reichskonferenz der Opposition aus. Hier konstituierte sich die USPD als eigenständige Partei. Einige Delegierte schlugen als alternativen Parteinamen die Bezeichnung Kommunistische Arbeiterpartei vor. Der endgültige Entschluss zur Gründung einer neuen Partei wurde wahrscheinlich erst in Gotha gefasst. Nicht genau geklärt ist, von wem der letzte Anstoß hierzu ausging. Zumindest ein Teil der Delegierten scheint in der Erwartung nach Gotha gereist zu sein, dass dort lediglich eine festere Verbindung der sozialdemokratischen Opposition inner- und außerhalb der SPD angestrebt werde. Kautsky hat – allerdings im Kontext seiner Rückkehr zur SPD fünf Jahre später – zu suggerieren versucht, dass die Gründung der USPD auf eine Art Überrumpelung durch die „Spartakisten“ zurückzuführen sei:

- „Da tauchte plötzlich in Gotha der Vorschlag auf, wir sollten uns konstituieren als Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Vergebens sprachen Eisner, Bernstein und ich gegen diesen Vorschlag, der die offene Spaltung mit ihren verhängnisvollen Konsequenzen bedeutete. Gegen uns sprachen Ledebour, Herzfeld, Heckert, und sie gewannen die Mehrheit, 77 gegen 42 Stimmen. [Hierbei handelt es sich um das Ergebnis der Abstimmung über den Entwurf des Organisationsstatuts, mit dem unter anderem der neue Parteiname festgelegt wurde. Ein Großteil der Gegenstimmen kam von Delegierten, die eine andere Namensgebung favorisierten, aber nicht gegen die Parteigründung als solche opponierten.] Wären die Anhänger der Arbeitsgemeinschaft unter sich geblieben, ohne Zuziehung der Spartakisten, das Ergebnis wäre wohl ein anderes gewesen.“[23]

Der kriegsbejahende Flügel der SPD firmierte fortan als Mehrheitssozialdemokratische Partei Deutschlands (MSPD) mit Friedrich Ebert als Parteivorsitzendem.

An der Gothaer Gründungsversammlung im Volkshaus zum Mohren nahmen 124 Delegierte aus 91 sozialdemokratischen Wahlkreisorganisationen und 15 Reichstagsabgeordnete teil. Zu Vorsitzenden wurden Hugo Haase und Georg Ledebour gewählt, Wilhelm Dittmann wurde geschäftsführender Sekretär. In das Zentralkomitee der Partei wählten die Delegierten Hugo Haase, Luise Zietz, Adolf Hofer, Robert Wengels, Wilhelm Dittmann, Georg Ledebour und Gustav Laukant. Die USPD war insgesamt äußerst heterogen zusammengesetzt und speiste sich aus einander zum Teil offen bekämpfenden Strömungen: In ihr sammelten sich sozialdemokratische Traditionalisten wie Haase, revisionistische Kriegsgegner wie Kurt Eisner und Eduard Bernstein, führende Theoretiker des einstigen „marxistischen Zentrums“ wie Karl Kautsky und die marxistischen Revolutionäre der Spartakusgruppe. In Berlin entstand mit den revolutionären Obleuten eine konfliktfreudige gewerkschaftliche Basisbewegung, die eng mit der dortigen USPD-Organisation verbunden war. Nur die linksradikalen Gruppen in Norddeutschland (vgl. Bremer Linksradikale) lehnten es prinzipiell ab, sich der neuen Partei anzuschließen (und kritisierten die Spartakusgruppe heftig für deren Haltung gegenüber der USPD).

Die kleine, aber sehr aktive, bereits seit 1915 bestehende Gruppe Internationale – seit 1916 in der Öffentlichkeit zumeist als „Spartakusgruppe“ besprochen – um Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Julian Marchlewski, Franz Mehring, Wilhelm Pieck, August Thalheimer und Clara Zetkin, die die Burgfriedenspolitik der SPD von Beginn an entschieden abgelehnt hatte und an den Parteibeschlüssen aus der Vorkriegszeit festhielt, spielte in vielerlei Hinsicht eine besondere Rolle. Die Gruppe gab mit den Spartakusbriefen ein eigenes illegales Periodikum sowie kontinuierlich Flugschriften und Flugblätter heraus. Sie trat der USPD geschlossen und unter dem Vorbehalt völliger politischer Selbständigkeit bei. Die Spartakusgruppe bestand 1917 aus etwa 2.000 Aktivisten, war aber weitaus einflussreicher, als es die relativ geringe Mitgliederzahl vermuten lässt.[24] Ihr Verhältnis zur USPD war widersprüchlich:[25] Zwar entschied sie sich – auch gegen Widerstände in den eigenen Reihen – für den Anschluss an die Partei, nahm aber in ihrer Agitation keinerlei Rücksicht auf deren offizielle Linie und unterzog dieselbe stattdessen einer permanenten Kritik.[26] Der bewusste Verzicht auf die zweifellos mögliche Gründung einer selbstständigen linksradikalen Partei im Frühjahr 1917 war die einzige grundlegende Entscheidung der Spartakus-Führung, die später von Autoren der KPD bzw. der einschlägigen Geschichtsschreibung in der DDR offen und heftig kritisiert wurde. Wilhelm Pieck, der den Kurs 1917 mitgetragen hatte, sprach 1943 von einem „schweren Unterlassungsfehler“,[27] der die revolutionäre Strömung der deutschen Arbeiterbewegung weiterhin einer reformistischen Führung – eben der USPD – ausgeliefert und sich vor allem im Zuge der Novemberrevolution bitter gerächt habe.

Die engere Führung der USPD bestand indes trotz des disparaten Sammlungscharakters der Partei anfänglich fast ausschließlich aus Angehörigen der traditionalistisch-zentristischen Strömung.[28] Sie verstand die USPD in erster Linie als Neugründung der „alten SPD“ und verkündete demgemäß in ihrem Aufruf vom 13. April 1917, dass „in Gotha die alte Sozialdemokratie neu entstanden ist“.[29] Ganz in diesem Sinne bezeichneten sich etwa die zur USPD übergetretenen preußischen Landtagsabgeordneten als Sozialdemokratische Fraktion (Alte Richtung).[30] Durch die weitgehende Übernahme des Chemnitzer Parteistatuts von 1912 in die Grundlinien der USPD wurde dieser Anspruch noch unterstrichen. Rosa Luxemburg kritisierte dies als „tragikomisches Schlagen nach dem eigenen Schatten“ und warf der Parteiführung vor, „geflissentlich [zu vermeiden], die politischen Wurzeln des Bürokratismus und der ganzen Entartung der Demokratie in der alten Partei“[31] zu thematisieren.

Wenige Monate nach der Gründung hatte die USPD etwa 120.000 Mitglieder (SPD im März 1917: 243.000).[28] Die SPD-Bezirke Groß-Berlin, Halle/Saale, Erfurt, Leipzig, Braunschweig und Frankfurt am Main (mit zusammen 36 Wahlkreisorganisationen) waren fast geschlossen zur USPD übergetreten, ebenso einzelne wichtige Wahlkreisorganisationen wie Königsberg-Stadt, Solingen, Essen, Düsseldorf, Gotha und Bremen.[32] In Leipzig und Umland, dem alten Kerngebiet der Sozialdemokratie, „brach die alte SPD regelrecht zusammen“[33]: hier hatte sie unmittelbar nach der Spaltung weniger als 100, die USPD dagegen über 30.000 Mitglieder, in Groß-Berlin standen 28.000 USPD-Mitgliedern noch 6.475 SPD-Mitglieder gegenüber.[34] Otto Wels beklagte am 30. Mai 1917 im Kreise von SPD-Funktionären, dass alles, „was an energischen Leuten noch vorhanden ist“,[35] zu den Unabhängigen hinneige. Die USPD litt in den ersten Monaten ihres Bestehens nichtsdestotrotz stark unter einer ihr gegenüber besonders repressiven Handhabung des Belagerungszustandes durch die Militärbehörden, die ausdrücklich angewiesen worden waren, der Partei die „Möglichkeit zur Verbreitung ihrer Gesinnung im Volke“[36] zu nehmen. Zensur, Redeverbote für die Parteiführer, Versammlungs- und Zeitungsverbote sowie gezielte Einberufungen führender Funktionäre versetzten die Partei vielerorts „in eine Art Halblegalität“.[37]

Die Politik der USPD bis zum Ende des Weltkrieges

Unter dem Eindruck der russischen Februarrevolution und der fast gleichzeitigen Konstituierung der USPD sah sich die SPD-Führung zu einigen Kurskorrekturen gezwungen, die nicht ohne Folgen für die politischen Aussichten der USPD blieben. Die Formel des Petrograder Sowjets „Friede ohne Annexionen und Kontributionen“ hatte in allen Strömungen der deutschen Arbeiterbewegung breite Zustimmung gefunden. Am 19. April 1917 stellte sich der SPD-Parteiausschuss in einem Beschluss hinter diese Orientierung, Ende Juni drängte er die Parteiführung sogar, die neue Kriegskreditvorlage abzulehnen, falls die Reichsregierung sich nicht eindeutig zu den Kriegszielen erkläre und zusichere, dass es nach dem Kriege zu einer inneren Neuordnung kommen werde. Dieser Schwenk limitierte den Zustrom zur USPD, die nicht zum letzten Mal zunächst sprachlos auf eine grundlegende Kehrtwende der SPD reagierte:

- „Ihre klägliche Haltung suchte die Mehrheitspartei durch eine lärmvolle Polemik mit den Alldeutschen zu vertuschen und zu verdecken. […] Wer die Haltung der Mehrheitssozialisten seit Kriegsbeginn miterlebt, wie wir von der Opposition, kam jetzt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die ‚Regierungssozialisten‘ gebärdeten sich in der Polemik mit den Alldeutschen, als wenn sie seit Kriegsbeginn ununterbrochen einen energischen Kampf gegen die Annexionspolitiker geführt und von der Regierung ein unzweideutiges Bekenntnis zu einem Frieden ohne Annexionen und Kriegsentschädigungen gefordert hätten. […] Der eifrigste Agitator für den ‚Frieden ohne Annexionen und Kontributionen‘ war im regierungssozialistischen Lager jetzt – Philipp Scheidemann, derselbe Scheidemann, der vorher am meisten dahin gewirkt hatte, eine solche Agitation zu verhindern.“[38]

Der neuen Linie der SPD schlossen sich Zentrum und Fortschrittliche Volkspartei an; gemeinsam brachten die drei Parteien am 19. Juli 1917 die sogenannte Friedensresolution durch den Reichstag. Die USPD-Fraktion wies auf die Zweideutigkeiten dieses Textes hin, charakterisierte ihn als leicht durchschaubare innen- und außenpolitische Taktiererei und lehnte ihn folgerichtig ab. Eine von ihr eingebrachte Konkurrenzresolution, die sich völlig eindeutig gegen Annexionen, für die Aufhebung des Belagerungszustandes und die Demokratisierung des Reiches aussprach, wurde umgekehrt von allen anderen Parteien abgelehnt. Am folgenden Tag bewilligte der Reichstag gegen die Stimmen der USPD die neue Kriegskreditvorlage.

Knapp zwei Monate später nahm eine Delegation der Partei (Haase, Ledebour, Käte Duncker und Arthur Stadthagen) an der internationalen sozialistischen Konferenz in Stockholm (sog. dritte Zimmerwalder Konferenz, 5.–12. September) teil, deren Abschlussresolution sich für „Massenaktionen“ und einen „Massenstreik“ zur Beendigung des Krieges aussprach. Während Duncker und teilweise auch Ledebour bei zentralen Fragen – Verhältnis zu den rechten Sozialdemokraten, Art und Weise des Antikriegskampfes, Frage einer neuen Internationale – im Grundsatz die Auffassungen der Bolschewiki teilten, trat Haase zurückhaltender auf und verhinderte unter anderem die Annahme einer gegen die Menschewiki gerichteten Resolution.[39] Der in der Abschlussresolution gegebenen Orientierung folgten die prominenten Sprecher der USPD im Reichstag in den nächsten Monaten allerdings ohne erkennbare Vorbehalte.[40]

Schon zuvor – praktisch im Augenblick ihrer Gründung – war die USPD in „Massenkämpfe“ des in Stockholm geforderten Zuschnitts verwickelt worden. Mitte April 1917 brachen in mehreren rüstungsindustriellen Zentren – namentlich in Hochburgen der USPD wie Berlin, Leipzig, Braunschweig und Halle – Streiks aus, an denen sich hunderttausende Arbeiter beteiligten.[41] Letzter Auslöser für die Streikbewegung war die zum 1. April erfolgte Senkung der Brotrationen. Die Streikenden formulierten neben rein ökonomischen auch eine Vielzahl politischer Forderungen. In zwei Berliner Betrieben – bei Knorr-Bremse und DWM – wurden erstmals in Deutschland Arbeiterräte gebildet. Bis zum 24. April gelang es den Gewerkschaftsleitungen und den Militärbehörden allerdings, die Streiks abzuwürgen. Nach Angaben Friedrich Thimmes sahen die „Herren von der Sozialdemokratie“ – gemeint ist die Führung der SPD – die Streiks als „pure[n] Landesverrat“ an und erklärten ihm gegenüber, ihre Hauptaufgabe darin zu sehen, dieselben „einzudämmen und abzublasen.“[42] Dagegen stellte sich die USPD weitgehend geschlossen und uneingeschränkt hinter die Streikbewegung. Viele lokale USPD-Funktionäre hatten die Streiks mit vorbereitet (beim Gründungsparteitag in Gotha sollen sich nach Aussage eines Beteiligten einzelne Delegierte „abseits und ohne Mitwirkung der führenden Geister der Tagung“[43] hierzu verabredet haben) und führten sie aktiv durch, die Spartakusgruppe warb in Flugblättern für die Ausweitung und weitere Politisierung der Ausstände, in Berlin trat mit Haase, Ledebour, Arthur Stadthagen und Adolph Hoffmann die erste Reihe der Partei als Redner auf Streikversammlungen auf. Eine Delegation der Leipziger USPD (Richard Lipinski, Arthur Lieberasch, Hermann Liebmann) wurde von den dortigen Streikenden beauftragt, dem Reichskanzler einen umfangreichen Forderungskatalog vorzutragen;[44] im Falle einer ablehnenden Antwort sollte „überall sofort ein Arbeiterrat eingesetzt werden.“[45] Erst Jahre später wurde bekannt, dass sich Hugo Haase auf dem Höhepunkt der Streikbewegung vertraulich mit dem Chef des Kriegsamtes, General Wilhelm Groener, getroffen und diesem zugesichert hatte, seinen Einfluss dahingehend geltend zu machen, dass spätestens am 1. Mai nicht mehr gestreikt werde. Groener, der das Treffen 1925 als Zeuge im Münchner Dolchstoßprozess publik machte, will bei dieser Gelegenheit den sicheren Eindruck gewonnen haben, dass Haase „alles andere war, nur kein revolutionärer Führer.“[46] Zwar agierte Haase im April 1917 nicht – wie bald darauf die SPD-Führung während des Januarstreiks – mit dem direkten Vorsatz, die Streikbewegung als solche zu untergraben, sah aber hier und später eine erschütterungsfreie, demokratisch-„sozialpazifistische“ Evolution hin zum äußeren Frieden und schließlich zum Sozialismus als theoretisch möglich und praktisch wünschenswert an. Illegalen und nicht genau berechenbaren außerparlamentarischen „Aktionen“, die nicht nur die Spartakusgruppe seit der russischen Februarrevolution unaufhörlich forderte, standen Haase und der Rest der engeren USPD-Führung – abgesehen allein von Ledebour – deshalb passiv und insgeheim ablehnend gegenüber. Dennoch begünstigten die wiederholten, von der Tribüne des Reichstages und in der Parteipresse geäußerten allgemeinen Appelle an „die Massen“ aktivistische Vorstöße lokaler USPD-Gliederungen. So führte die Merseburger USPD am 15. August 1917 alle 12.000 Arbeiter der Leuna-Werke in einen 24-stündigen, mit einer Demonstration durch die Stadt abgeschlossenen Proteststreik, der auch auf einige Orte der näheren Umgebung übergriff.

Die Aprilstreiks drängten die USPD-Führung indirekt noch in eine weitere von ihr so nicht gewollte Auseinandersetzung. Trotz gegenteiliger Zusicherungen waren nach dem Ende der Ausstände zahlreiche Streikteilnehmer einberufen worden, viele davon zur Hochseeflotte. In ihren Stammakten wurden Sondervermerke angebracht; in Einzelfällen brachten die heimatlichen Militärbehörden zum Ausdruck, dass sie es begrüßen würden, wenn der Betreffende nicht mehr zurückkehrte.[47] Die Anwesenheit dieser hoch politisierten Neuankömmlinge trug erheblich zur Radikalisierung der Schiffsbesatzungen bei, die ohnehin zu großen Teilen aus der Facharbeiterschaft der Großstädte rekrutiert worden waren, mit der USPD sympathisierten (allein auf dem Linienschiff Friedrich der Große kursierten ständig dutzende Exemplare der Leipziger Volkszeitung) und schon länger über Schikanen durch Offiziere, schlechte Verpflegung und die von Teilen der Besatzungen zu leistende Zwangsarbeit in den Werften Klage führten. Seit Juni 1917 entstand, gestützt auf die von den Matrosen gegen den Widerstand der Offiziere gebildeten Menagekommissionen, eine illegale, etwa 5.000 Mann starke Organisation, deren Führer einen „Generalstreik“ in der Flotte vorbereiteten. Anfang August wurde diese Organisation durch Spitzel aufgedeckt, die aufgeschreckte Marinejustiz verhängte fünf Todesurteile (von denen zwei – gegen Albin Köbis und Max Reichpietsch – vollstreckt wurden) und über 50 Zuchthausstrafen. Die Ermittlungen ergaben, dass Köbis, Reichpietsch und Willy Sachse den direkten Kontakt zur Führung der USPD gesucht hatten und auch mehrmals mit Dittmann, Luise Zietz und Adolph Hoffmann zusammengetroffen waren.[48] Diese hatten ihnen allerdings von illegalen Aktionen und vor allem von der von den Matrosen vorgeschlagenen Mitgliederwerbung für die USPD abgeraten. Zumindest Reichpietsch – und damit der eigentliche Kopf der Organisation – begriff seine Tätigkeit aber als Parteiarbeit und sich selbst als Mitglied der USPD.[49] Wegen dieser als „Staatsgefährdung“ gewerteten Verbindungen griffen Reichskanzler Michaelis und Staatssekretär Capelle die USPD am 9. Oktober im Reichstag an und drohten indirekt mit einem Verbot der Partei.[50] Haase, Vogtherr und Dittmann kritisierten zwar die verhängten Todesurteile scharf, bemühten sich bei dieser Gelegenheit allerdings auch erfolgreich um den Nachweis, dass die Parteiführung die Grenze der Legalität zu keinem Zeitpunkt überschritten habe. Damit desavouierten sie in gewisser Weise jene Militärangehörigen, die innerhalb ihrer Einheiten für die USPD warben, und vergaben die „große Chance, sich illegale Organisationen innerhalb der Armee zu schaffen.“[51]

Die russische Oktoberrevolution wurde von der großen Mehrheit der USPD uneingeschränkt begrüßt. Die Parteiführung übermittelte unmittelbar nach Bekanntwerden der Petrograder Ereignisse in einem Telegramm „dem russischen Proletariat zur Ergreifung der politischen Macht wärmste Glückwünsche“,[52] zahlreiche Lokalorganisationen äußerten sich im gleichen Sinne. Für den 18. November 1917 kündigte die Berliner USPD zehn (ohne Ausnahme verbotene) Großversammlungen zu diesem Thema an. Unter dem Eindruck der Oktoberrevolution begann allerdings auch – zunächst kaum beachtet – die letzte, erst 1921/1922 abgeschlossene Etappe der folgenreichen politisch-theoretischen Transformation des alten „marxistischen Zentrums“. Während dessen politische Praktiker in der Führung der USPD – mit Haase an ihrer Spitze – nicht nur nach außen hin, sondern auch „subjektiv ehrlich“[53] die Entwicklungen in Russland begrüßten, trat der engere Kreis um Kautsky, dem auch im deutschen Exil lebende Menschewiki angehörten, von der ersten Stunde an ablehnend gegenüber dieser Revolution auf. Die wenig überzeugenden Versuche, diese Ablehnung theoretisch zu begründen, trugen ganz erheblich dazu bei, dass der persönliche Einfluss Kautskys innerhalb der USPD zunehmend sank und 1919/1920 einen Tiefpunkt erreichte. Kernstück von Kautskys Argumentation war der „Nachweis“, dass eine sozialistische Revolution in Russland wegen dessen sozioökonomischer Rückständigkeit „unmöglich“ sei. Da er bei anderen Gelegenheiten versuchte, die ebenfalls von ihm behauptete „Unzeitgemäßheit“ einer sozialistischen Revolution in Westeuropa – hier verstanden als Gegensatz zur „unvermeidlichen“ Evolution – mit Verweis auf das dort gegebene hohe Niveau gesellschaftlicher Entwicklung zu begründen, wirkte dieser Standpunkt schon auf den ersten Blick paradox und wurde von seinen Kritikern auf die von Kautsky nicht mehr glaubwürdig zu dementierende Konsequenz „Verzicht auf die Revolution überall und unter allen Umständen!“[54] zugespitzt. Damit setzte sich Kautsky nicht nur und erneut in völligen Gegensatz zur Spartakusgruppe, sondern auch zum Selbstverständnis der übergroßen Mehrheit der Mitglieder und Funktionäre der USPD. Haase versuchte wiederholt (und vergeblich), Kautsky in persönlichen Briefen wegen der in den folgenden Monaten immer weiter eskalierenden antibolschewistischen Polemik in den von ihm beeinflussten Teilen der USPD-Presse zur Ordnung zu rufen:

- „Gerade jetzt, wo die Bolschewiki von allen kapitalistischen Regierungen umdrängt werden, halte ich es für einen schweren Fehler, gegen sie eine Polemik zu führen. […] Mehr als je vertrete ich die Meinung, dass die Sozialistische Auslands-Korrespondenz objektive Berichte über Russland zur Orientierung der Leser bringen soll […]. Dringend warnen möchte ich vor jeder Ausführung, die auch nur so ausgelegt werden könnte, als ob die konterrevolutionären Kräfte in Russland, als ob die kapitalistischen Kreise – wenn auch gegen die Absicht des Verfassers – gestützt werden. […] Wir würden dadurch Kämpfe in unserer Partei entfesseln, während wir den engsten Zusammenschluss gegen die Imperialisten aller Richtungen, auch der regierungssozialistischen, brauchen.“[55]

Das im Januar 1918 nach und nach bekanntwerdende aggressive Auftreten der deutschen Delegation bei den Brest-Litowsker Verhandlungen löste in der Arbeiterbewegung eine starke, zu Aktionen drängende Erbitterung aus. Ledebour, Adolph Hoffmann und Joseph Herzfeld setzten gegen den erheblichen Widerstand gemäßigter USPD-Führer durch, dass die Reichstagsfraktion ein schließlich massenhaft verbreitetes Flugblatt herausgab, das – ähnlich wie die Aufrufe der Spartakusgruppe Die Stunde der Entscheidung! und Hoch der Massenstreik! Auf zum Kampf! kurz zuvor – zu konkreten und unmittelbaren „Willenskundgebungen der werktätigen Bevölkerung“ aufforderte („Die Stunde ist gekommen, eure Stimme für einen solchen Frieden zu erheben! Ihr habt jetzt das Wort!“).[56] Am 28. Januar begann der bis dahin größte politische Streik in Deutschland, der, ausgehend von Berlin, auch auf andere Industriezentren übergriff. In München wurde am 31. Januar Kurt Eisner verhaftet, nachdem er vor Streikenden gesprochen hatte. In Berlin wurde der Streik von einem elfköpfigen Aktionsausschuss der Betriebsobleute (fast alle Mitglieder des Ausschusses gehörten der USPD an) geführt, die zunächst drei USPD-Vorständler kooptierten (Haase, Ledebour und Dittmann), schließlich aber auch – was zunächst klar abgelehnt worden war – die SPD aufforderten, drei Vertreter zu entsenden. Nach dem Eingreifen des Militärs und der Verhängung des verschärften Belagerungszustands beschloss der Aktionsausschuss auf Drängen der SPD-Vertreter den Abbruch des Streiks zum 4. Februar. Allein in Berlin wurden umgehend etwa 50.000 Streikende eingezogen, gegen 200 „Rädelsführer“ verhängten Kriegsgerichte zum Teil empfindliche Freiheitsstrafen. Der Januarstreik, als solcher zweifellos ein Misserfolg, hatte allerdings auch zu einer Festigung des strukturellen Übergewichts der USPD in der Reichshauptstadt geführt und die Militanz der Aktivisten eher verschärft als gebremst.[57] Friedrich Ebert hatte – offenbar schlecht beraten – auf einer großen Streikversammlung im Treptower Park (auf der Wilhelm Dittmann verhaftet und von Polizisten mit Säbeln traktiert wurde)[58] eine mit nationalistischen Tönen durchsetzte Rede gehalten und war von Zwischenrufern als „Arbeiterverräter“ und „Streikabwürger“ geschmäht worden, die SPD verlor in den Berliner Großbetrieben in der Folge weiter an Einfluss.[59]

In den auf den Streik folgenden Monaten wirkte die USPD vor allem durch die in ihrer Presse nachgedruckten Wortmeldungen der Reichstagsabgeordneten auf die politische Entwicklung ein. Zahlreiche lokale Aktivisten hatten darüber hinaus Anteil an der auf niedrigerem Niveau andauernden Streikwelle, die zwischen Juni und September noch einmal erhebliche Ausmaße erreichte. Die Reichstagsfraktion der USPD sprach sich – als einzige – geschlossen gegen den Friedensvertrag von Brest-Litowsk aus und nahm bei mehreren Gelegenheiten uneingeschränkt Partei für Sowjetrussland. Als die SPD Anfang Oktober 1918 in die Reichsregierung eintrat, wurde das von der USPD in einem Aufruf scharf kritisiert:

- „Die Sozialdemokratische Partei ist in die Regierung berufen, um nach dem Zusammenbruch des Imperialismus die bürgerliche Gesellschaft zu schützen. Sie hat die Aufgabe übernommen, die ‚nationale Verteidigung‘ zu organisieren und die bürgerliche ‚Ordnung‘ zu schützen. Sie hat die Forderung der internationalen Kongresse preisgegeben, dass die Katastrophe des Weltkrieges von der Sozialdemokratie ausgenützt werden müsse, an die Stelle des kapitalistischen Systems das sozialistische zu setzen.“[60]

Die „Parole des deutschen Proletariats“ sei stattdessen die „Einigkeit unter dem unbefleckten Banner der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei.“[60] In einigen Städten gingen USPD-Mitglieder im Oktober 1918 offensiv gegen Kundgebungen bürgerlicher Parteien vor, auf denen zum „Durchhalten“ und zur „nationalen Verteidigung“ aufgerufen wurde. In Essen wurde eine solche Versammlung „gleich zu Beginn von den Unabhängigen gesprengt“, die „Hochrufe auf Liebknecht [ausbrachten], Verse vom Sozialistenmarsch [sangen] und ganze Haufen von Flugblättern in den Saal [warfen].“[61] Derartige Erklärungen und Aktionen verdeckten allerdings, dass die USPD keineswegs in der Lage war, auf die nun einsetzende Krise der alten Ordnung klar, gefestigt und einheitlich zu reagieren. Auf ihrer Oktoberkonferenz, an der erstmals auch Angehörige der nicht in der USPD vertretenen linksradikalen Gruppen aus Norddeutschland teilnahmen, hatte die Spartakusgruppe einige der innerparteilichen Sollbruchstellen markiert.[62] Am Vorabend der Revolution hatten sich die USPD-Mitglieder selbst in wesentlichen Grundfragen nur lose und – wie sich schon bald zeigte – wenig belastbar verständigt, die unentschlossene Führungsgruppe der Partei war dem SPD-Vorstand, der zumindest genau wusste, was er nicht wollte, taktisch unterlegen und hegte zudem Illusionen über dessen politische Absichten.[63]

Die Rolle der USPD in der Novemberrevolution

Die revolutionäre Krise und der Entschluss zum Eintritt in die Regierung

Während die SPD als Regierungspartei den am 4. August 1914 eingeschlagenen Kurs zunächst fortsetzte, zur Zeichnung der nunmehr neunten Kriegsanleihe aufrief und noch Ende Oktober gemeinsam mit bürgerlichen Parteien gegen die „Flaumacher“ agitierte,[64] erlangte in der USPD erneut jene Strömung größeren Einfluss, die im Vorfeld des Januarstreiks außerparlamentarische Aktionen gefordert hatte, nach dessen Niederschlagung aber vorübergehend in den Hintergrund getreten war. Auch die Spartakusgruppe konnte sich nun auf eine beachtliche Massenbasis stützen. Am 23. Oktober 1918 kehrte der amnestierte Karl Liebknecht nach Berlin zurück und wurde am Anhalter Bahnhof von etwa 20.000 spontan herbeigeeilten Menschen begeistert empfangen. Zwei Tage später beschloss der USPD-Vorstand, Liebknecht in das Gremium zu kooptieren; dabei wurde ihm zugesichert, dass die „Entwicklung der USP (…) zu einer vollständigen Übereinstimmung mit den Anschauungen der Gruppe Internationale geführt habe.“[65] Liebknecht sagte seine Mitarbeit unter der Bedingung zu, dass die USPD auf einem schnellstmöglich einzuberufenden Parteitag eine Klärung über ihren Kurs herbeiführe und die Parteiführung entsprechend umgestalte (ein Beschluss hierüber wurde vor der Revolution nicht mehr gefasst). Liebknecht befand sich nun auf dem Höhepunkt strömungsübergreifender Popularität innerhalb der USPD, von prominenten Parteirednern wurde er mehrfach als zukünftiger Präsident einer deutschen sozialistischen Republik bezeichnet.[66]

Von Ort und Zeitpunkt des Beginns der offenen Aufstandsbewegung (vgl. Kieler Matrosenaufstand) wurde die USPD-Führung überrascht. Anders als die Reichsregierung, die auf Vorschlag des Marinestaatssekretärs Ritter von Mann sofort Gustav Noske und Conrad Haußmann nach Kiel entsandte, um die Bewegung unter Kontrolle zu bringen, unterschätzte sie zunächst die Bedeutung der Ereignisse.[67] Ein Telegramm, mit dem die Matrosen Haase, Ledebour oder Oskar Cohn nach Kiel gerufen hatten, war zurückgehalten worden. Haase traf erst am Abend des 7. November – drei Tage nach Noske – in Kiel ein, griff nicht mehr in die Ereignisse ein und reiste wenige Stunden später wieder ab.

Nach Liebknechts Rückkehr hatte sich unter den drei Berliner USPD-Richtungen eine kontroverse Debatte über das weitere Vorgehen entwickelt. Die Spartakusgruppe wollte die Massen durch eine sukzessiv gesteigerte Abfolge von Kundgebungen und Demonstrationen schrittweise an die revolutionäre Machtübernahme heranführen. Die Vertreter des Parteivorstands waren zur Veranstaltung von Kundgebungen bereit, schreckten aber vor Demonstrationen und jeder weiteren bewusst herbeigeführten Eskalation zurück. Die streng konspirativ tätigen Obleute hatten ein rein technisches Verhältnis zu dieser Problematik und lehnten die Spartakus-Vorschläge als „revolutionäre Gymnastik“ ab. Ihr Ansatz lief, wie Liebknecht enttäuscht notierte, auf ein „‚Alles oder nichts‘ – also nichts“[65] hinaus; auch Liebknechts wiederholte Hinweise auf die „Gefahr, dass sich die Scheidemänner der Bewegung bemächtigen“,[68] beeindruckten sie zunächst nicht. Am 2. November beschloss eine Versammlung der Obleute und der Spartakus-Vertreter, in der Reichshauptstadt am 4. November den Generalstreik und den offenen Aufstand zu wagen. Noch am gleichen Abend wurde dieser Termin auch auf Drängen Haases und Dittmanns, die herbeigeeilt waren, auf den 11. November verschoben.[69] Kurz darauf begannen die Behörden, gegen die Berliner USPD vorzugehen. Seit dem 4. November fanden Verhaftungen statt, die Sitzung der Obleute – die sich inzwischen als „Arbeiterrat“ konstituiert hatten – am 6. November wurde von der Polizei auseinandergetrieben, mehrere Großbetriebe wurden wie schon im Januar militärisch besetzt, die von der Partei für den 7. November geplanten Veranstaltungen zum Jahrestag der russischen Revolution wurden ausnahmslos verboten. Am 8. November durchsuchte die Polizei das Gebäude des Parteivorstands am Schiffbauerdamm und verhaftete den mit der Planung für den 11. November befassten Ernst Däumig, andere prominente Parteiführer wurden auf Schritt und Tritt überwacht.[70] Damit war die USPD in Berlin faktisch illegalisiert. Erst unter dem Eindruck dieser Verfolgungsmaßnahmen waren die Obleute und einige führende Mitglieder der USPD am Abend des 8. November schließlich dazu bereit, gemeinsam mit der Spartakusgruppe auf Flugblättern für den 9. November zum Generalstreik, zu Großdemonstrationen im Stadtzentrum und zur Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten aufzurufen. Dass dieser improvisierte Entschluss binnen weniger Stunden vollständig umgesetzt werden konnte, dokumentiert das hohe Maß an Autorität und Ansehen, das die USPD zu diesem Zeitpunkt genoss. Dies wurde gerade auch von Friedrich Ebert klar erkannt, der den Reichskanzler am 7. November warnend darauf hinwies, dass „uns die ganze Gesellschaft zu den Unabhängigen [läuft]“,[71] falls nicht unverzüglich die Abdankung des Kaisers in Aussicht gestellt werde.

Als am Morgen des 9. November hunderttausende Menschen in das Berliner Stadtzentrum strömten, Bahnhöfe, Brücken und wichtige öffentliche Gebäude von bewaffneten Arbeitern und Soldaten besetzt wurden, fand sich ein Großteil der führenden USPD-Mitglieder im Reichstagsgebäude ein. Dittmann und Ledebour hatten aus Furcht vor einer Verhaftung bereits die Nacht dort verbracht. Haase war noch nicht aus Kiel zurück. Eine politische Konzeption für den Umgang mit der neuen Situation war in diesem Kreis, der das Geschehen völlig passiv beobachtete, nicht vorhanden. Dittmann glaubte nicht an einen sofortigen Erfolg der Massenaktionen und rechnete ernstlich mit einem monatelangen Bürgerkrieg.[72] Nun wirkte sich die überlegene „Kaltblütigkeit und organisatorische Regie“[73] der SPD-Führung voll aus. Noch am Vormittag erschien überraschend eine Delegation (Ebert, Scheidemann und David) im Zimmer des Fraktionsvorstands der USPD und unterbreitete den verblüfften Anwesenden das Angebot, gemeinsam die Regierung zu übernehmen. Ledebour soll zunächst fast sprachlos gewesen sein und lediglich „Ach, na so was!“ ausgerufen haben.[74] Dittmann hat die Situation später so beschrieben:

- „Wir waren unerwartet vor eine Entscheidung gestellt, an die niemand von uns gedacht hatte. Unsere Massenstreikaktion, die in vollem Gange war, richtete sich gegen die Regierung und damit notwendigerweise auch gegen die nach unserem Wissen noch in ihr vertretene mehrheitssozialistische Partei. […] Eben noch auf der politischen Gegenseite, jetzt mit uns in derselben Front, und dazu auch noch das Angebot der gemeinsamen Regierung! Das war ein plötzlicher totaler Wechsel der Situation, der völlig überraschend kam. […] Die Verantwortung für uns einzelne, die wir zur Stelle waren, war eine ungeheure. Die Stimmung neigte sich bei unsern Freunden immer mehr nach der Seite einer Zustimmung zu dem Angebot der Mehrheitssozialisten, von denen berichtet wurde, dass sie in der Reichskanzlei bereits ein und aus gingen, als ob sie die Regierung bereits übernommen hätten.“[75]

Wenige Stunden später wurde bekannt, dass Max von Baden Ebert das Amt des Reichskanzlers übertragen hatte. Ebert war bewusst, dass er zu diesem Zeitpunkt ohne oder gar gegen die USPD – gestützt allein auf die „Legitimation“ durch den letzten vom Kaiser ernannten Reichskanzler – keine handlungsfähige Regierung bilden konnte. Die SPD-Unterhändler stellten die USPD-Vertreter daher am Abend vor die Alternative, entweder selber die Regierung zu übernehmen oder auf paritätischer Grundlage mit der SPD zusammenzuarbeiten.[66] Parallel ließ Ebert die beabsichtigte Bildung einer gemeinsamen Regierung in einem Flugblatt öffentlich bekanntmachen und setzte die USPD damit zusätzlich unter Druck. Schon zur Mittagszeit hatte die SPD einen Aufruf verbreitet, in dem behauptet wurde, dass sie die Massenbewegung zusammen mit der USPD leite.[76] Unter dem maßgeblichen Einfluss Liebknechts – der zunächst jede Unterhandlung mit den „Kaisersozialisten“ schroff abgelehnt hatte, auf Drängen mehrerer Soldatendelegationen seine Position nun aber etwas modifizierte[77] – formulierte die USPD-Führung daraufhin mehrere Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung (Deutschland sozialistische Republik, alle Macht bei den Arbeiter- und Soldatenräten, Entlassung der bürgerlichen Staatssekretäre, gemeinsame Regierung nur bis zum Abschluss des Waffenstillstands). Dieses radikale Programm wurde vom SPD-Vorstand postwendend abgelehnt. Liebknecht zog sich anschließend aus den Verhandlungen zurück und überließ dem inzwischen in Berlin eingetroffenen Haase – der eine Zusammenarbeit mit der SPD in einer ersten emotionalen Reaktion ebenfalls abgelehnt, dann aber rasch akzeptiert hatte – das Feld. Unter Haases geschickter Federführung kam am frühen Nachmittag des 10. November trotz des Widerstands der Obleute und Ledebours eine Einigung mit der SPD zustande. Die neuen Bedingungen der USPD stellten sich zwar einigermaßen nachdrücklich hinter die Institution der Arbeiter- und Soldatenräte, schlossen die Einberufung einer Nationalversammlung aber nicht mehr prinzipiell aus.[78]

Mit der in letzter Minute erzielten Einigung durchkreuzten USPD- und SPD-Vorstand gemeinsam das Kalkül der Obleute und der Spartakus-Gruppe, die einen Augenblick lang gehofft hatten, auf der für den Abend des 10. November in den Zirkus Busch einberufenen Vollversammlung der Arbeiter- und Soldatenräte eine radikal linke Regierung etablieren zu können. Durch die unter die zugkräftigen Parolen „Einigkeit der Sozialisten“ und „Kein Bruderkampf“ gestellte Bildung einer gemeinsamen Regierung der Arbeiterparteien „war ein Fait accompli geschaffen, über das sich die Zirkus-Busch-Versammlung nicht ohne weiteres hinwegsetzen konnte.“[79] In der Räteversammlung warben Haase und Ebert für die „sozialistische Regierung“, deren Existenz und Zusammensetzung von den Delegierten zuletzt mit großer Mehrheit bestätigt wurde (vgl. Rat der Volksbeauftragten). Die Zusammensetzung des ebenfalls im Zirkus Busch gewählten Vollzugsrates, dessen USPD-Mitglieder alle den Obleuten bzw. der Ledebour-Gruppe nahestanden, und der von Tumulten begleitete Auftritt Liebknechts, der mit Blick auf die mehrheitssozialdemokratischen Volksbeauftragten ausrief, dass „die Gegenrevolution […] bereits auf dem Marsche, […] bereits in Aktion, […] bereits hier unter uns“[80] sei, beleuchteten schlaglichtartig die grundsätzlichen Differenzen innerhalb der USPD, die wenige Wochen später die erste Parteispaltung herbeiführten.

Die USPD als Regierungspartei im Reich und in den Einzelstaaten

Das Verhältnis der USPD-Führer zu der ihnen gleichsam zugefallenen politischen Macht war zunächst weitgehend unklar. Sie hatten derartige Einflusspositionen nicht aktiv angestrebt und verfügten über kein adäquates Aktionsprogramm, ihr Verhältnis zur Rätebewegung war nicht frei von Unsicherheit und Widersprüchen. Das große Druckpotential, das ihnen ihr zunächst noch überragender Einfluss auf die Massenbewegung gesichert hatte, konnten sie so zu keinem Zeitpunkt einsetzen. Eine weitere Ursache für die relative Passivität der USPD in den folgenden Wochen war, dass ein Teil der Partei nach dem 9. November 1918 subjektiv ehrlich davon überzeugt war, dass die „sozialistische Republik“ bereits erkämpft und der Einfluss der Arbeiter- und Soldatenräte – deren Stellung zum parlamentarischen Repräsentativsystem bislang kaum geklärt worden war – gesichert sei. Diese Haltung kam im Aufruf der USPD vom 12. November deutlich zum Ausdruck. Außerdem empfanden einzelne Parteiführer – vor allem aber diejenigen Parteimitglieder, die auf ein Weitertreiben der Revolution drängten – die unvermittelte regierungsamtliche Zusammenarbeit mit der SPD, deren Führungsspitze bis zum letzten Augenblick gegen die revolutionäre Bewegung aufgetreten war und sich dann übergangslos an deren Spitze gestellt hatte, von Anfang an als „groteske Situation“[81] Haase, Dittmann und Emil Barth traten im Rat der Volksbeauftragten nicht zuletzt wegen dieser atmosphärischen Distanz deutlich zurückhaltender auf als die drei Vertreter der SPD.[82] Dazu kam, dass Ebert, Scheidemann und Landsberg von den Staatssekretären und Beamten weitgehend akzeptiert, die USPD-Vertreter aber nach Kräften ignoriert, mitunter sogar demonstrativ zurückgesetzt wurden. So weigerte sich Wilhelm Solf, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Hugo Haase (der im Rat der Volksbeauftragten formell die Verantwortung für die Außenpolitik übernommen hatte) auch nur zu grüßen.[83] Der preußische Kriegsminister Heinrich Schëuch drehte Emil Barth bei einem ersten Zusammentreffen den Rücken zu, als dieser ihn ansprach, und begegnete nach der Aufzeichnung eines Augenzeugen auch Haase mit „frostig kühle[r] Abweisung“[84]. Auch diese höchst selektive Kooperation seitens des intakt gebliebenen alten Staatsapparats ermöglichte es Ebert, fast reibungslos als gleichsam inoffizieller Reichskanzler zu agieren und „die Teilnahme der drei USPD-Mitglieder am Rat der Volksbeauftragten fast zur Bedeutungslosigkeit herab[zu]drücken.“[85] In der Praxis wurden nicht wenige Sachverhalte ohne Konsultation der USPD-Volksbeauftragten entschieden, gelangten erst spät oder auch gar nicht zu deren Kenntnis. Das galt insbesondere für Eberts fortlaufende Absprachen mit der OHL und dem preußischen Kriegsministerium, deren Inhalt und Zweck – nach Wilhelm Groeners beeideter Aussage von 1925 war dies „die restlose Bekämpfung der Revolution, Wiedereinsetzung einer geordneten Regierungsgewalt, Stützung dieser Regierungsgewalt durch die Macht einer Truppe, und baldigste Einberufung einer Nationalversammlung“[86] – völlig unvereinbar mit der politischen Linie der USPD war und im Falle des Bekanntwerdens das sofortige Ausscheiden der USPD-Volksbeauftragten unausweichlich gemacht hätte.[87]

Diese sehr ungleiche „Parität“ bildete das offizielle Regierungsprogramm, das am 12. November 1918 veröffentlicht wurde, bereits vollständig ab. Obwohl als „sozialistisch“ deklariert, ging es an keinem Punkt über die politische Plattform hinaus, die in den Jahren zuvor vom rechten Flügel der SPD und reformbereiten Kräften der Fortschrittlichen Volkspartei und des Zentrums erarbeitet worden war.[88] Vor allem aber unterstellte es ohne weitere Erörterung als selbstverständlich, dass es zur Wahl einer konstituierenden Nationalversammlung kommen werde, obwohl die Entscheidung über diese höchst umstrittene Frage formal beim Berliner Vollzugsrat lag. Dieser beschloss am 17. November, einen Delegiertenkongress der Arbeiter- und Soldatenräte abschließend mit dieser Frage zu befassen (vgl. Reichsrätekongress). Während nicht nur der Spartakusbund, sondern auch andere einflussreiche USPD-Linke wie Richard Müller und Ernst Däumig den „Schrei nach der Nationalversammlung“ als „Weg zur Herrschaft der Bourgeoisie“ und „Sammelruf aller gegenrevolutionären kapitalistischen Kreise“[89] kritisierten, diskutierten Haase, Dittmann und – mit den für ihn typischen Schwankungen – auch Barth trotz fortlaufender öffentlicher Bekenntnisse zu den Arbeiter- und Soldatenräten schon zu diesem Zeitpunkt intern nur noch über den Termin einer solchen Wahl. Dabei versuchten sie, einen möglichst späten Zeitpunkt durchzusetzen; zuvor sollte erst die Rückführung und Demobilisierung der Fronttruppen abgeschlossen und eine gewisse Konsolidierung der durch die Revolution geschaffenen Machtverhältnisse erreicht werden.[90] Dagegen forderten die SPD-Vertreter – und daneben in einer rasch anlaufenden Kampagne große Teile der Presse und alle bürgerlichen Parteien – eine zeitnahe Durchführung im Januar oder Februar 1919. Nach zeitweise heftigen Auseinandersetzungen konnten sie sich damit am 29. November im Rat der Volksbeauftragten durchsetzen. Mit der schon am nächsten Tag veröffentlichten Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung wurde wie schon bei der Regierungsbildung am 10. November erneut ein Fait accompli geschaffen, das die Entscheidung einer Räteversammlung im Sinne der sozialdemokratischen Rechten vorwegnahm. Charakteristisch für die schwankende, nicht nur in dieser Frage widersprüchliche Linie der USPD-Volksbeauftragten war, dass die Parteiführung erst drei Tage zuvor in einem Aufruf die „verdächtige Eile“ kritisiert hatte, mit der die Einberufung der Nationalversammlung betrieben werde; dahinter stecke die Absicht, „alle tiefgreifenden, sozialen Umgestaltungen“[91] durch die aus der Revolution hervorgegangenen Machtorgane zu verhindern.

Konstellation und Ergebnis der Debatte über die Nationalversammlung reproduzierten sich bei den Beratungen der Volksbeauftragten immer wieder. Die politische Initiative lag weitgehend bei den SPD-Vertretern; Haase, Dittmann und Barth beschränkten sich in der Regel darauf, deren Vorstöße mit Rücksicht auf Positionen der USPD zu modifizieren. Im Ergebnis bedeutete dies, dass die USPD die Linie der SPD dem Wesen nach mittrug. Eine der wenigen weitreichenden Weichenstellungen, die die USPD-Volksbeauftragten durchsetzen konnten, betraf das deutsch-polnische Verhältnis. Am 28. Dezember 1918 verhinderten Haase, Dittmann und Barth eine von Ebert, Scheidemann und Landsberg befürwortete deutsche Kriegserklärung an Polen.[92] Selbständige Anliegen der USPD in innenpolitischen Fragen versandeten dagegen regelmäßig. Das galt etwa für den gleich in den ersten Tagen der Tätigkeit des Rates der Volksbeauftragten gestellten Antrag der Unabhängigen, das alte Heer restlos zu demobilisieren und – im Sinne des Erfurter Programms von 1891 – eine demokratische Volkswehr zu schaffen. Ebert und Schëuch lehnten dies mit dem Argument ab, dass die Arbeiter kriegsmüde seien und keine Lust darauf hätten, weiterhin Militärdienst zu leisten.[93]

Die Berliner Weihnachtskämpfe setzten der Regierungsbeteiligung der USPD ein Ende. Einerseits wurde der Gruppe um Haase nach diesen Ereignissen klar, dass sie bei einem weiteren Verbleib in der Regierung ihren politischen Einfluss innerhalb der USPD aufs Spiel setzte. Emil Barth war von den Obleuten bereits am 21. Dezember das Misstrauen ausgesprochen worden.[94] Eine Woche später kam es bei der Aufstellung der Berliner USPD-Kandidatenliste für die Wahl zur Nationalversammlung zum Eklat, als sich Ledebour, Däumig und Richard Müller weigerten, auf einer Liste mit Haase zu kandidieren und diesem zudem nur der zweite Listenplatz (nach Emil Eichhorn) zugesprochen wurde. Andererseits war Haase auch unabhängig vom Druck des linken Parteiflügels zu der Überzeugung gekommen, dass eine weitere Kooperation mit den SPD-Volksbeauftragten nicht mehr zu rechtfertigen war. Nach dem Zeugnis Dittmanns war die Atmosphäre im Rat der Volksbeauftragten nach den Weihnachtstagen „frostig-eisig“, als Ebert wiederholt versicherte, „keine Ahnung“ davon zu haben, wie es zu dem Angriff auf die Volksmarinedivision gekommen war; nach dieser – so Dittmann – „krassen Unwahrhaftigkeit und Hinterhältigkeit von Ebert, Scheidemann und Landsberg“[95] sah auch der „immer konziliante Haase“[96] keinerlei Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit. Am 28. Dezember brachten die drei Unabhängigen diese Angelegenheit im Zentralrat zur Sprache, der ihnen in der Sache zwar teilweise entgegenkam, die implizit verlangte Abberufung bzw. Auswechslung der SPD-Vertreter aber ablehnte. Daraufhin gab Haase in den frühen Morgenstunden des 29. Dezember 1918 vor dem Zentralrat den Rücktritt der USPD-Volksbeauftragten bekannt.

Ähnlich fruchtlos wie auf der Reichsebene war auch die Tätigkeit der USPD in den Regierungen der Einzelstaaten. Oft war das eigenständige Profil ihrer Vertreter hier noch geringer als im Rat der Volksbeauftragten.[97] Eine ausgesprochene Ausnahme war der preußische Kultusminister Adolph Hoffmann, dessen energische Maßnahmen zur Trennung von Staat und Kirche auf den Protest der konservativen und klerikalen Presse trafen und auch von Konrad Haenisch, mit dem Hoffmann sich das Amt teilte, wo möglich blockiert wurden. Das Bild der USPD-Politik im November und Dezember 1918 prägten aber nicht vergleichsweise selbstbewusste Persönlichkeiten wie Hoffmann, sondern die auf strikte Legalität bedachten USPD-Mitglieder der Haase-Richtung, die nahezu überall die Regierungsarbeit der USPD gestalteten. Das galt insbesondere für Sachsen und Preußen, wo sich schon nach wenigen Tagen ein ausgeprägter Dualismus zwischen dem gouvernementalen Parteiflügel – zu dessen führendem Kopf sich binnen weniger Wochen Rudolf Hilferding entwickelte – und den Räteaktivisten abzeichnete. Wo dagegen der Einfluss des radikalen Flügels überwog, unternahm die Partei mitunter weitreichende Vorstöße, die über eine einfache Übernahme von Regierungsverantwortung hinausgingen. In Hamburg konnte sie am 12. November 1918 gegen den erbitterten Widerstand der SPD die (vorübergehende) Auflösung von Senat und Bürgerschaft durchsetzen. Auch im ehemaligen Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha löste die lokale Parteiführung zunächst den Landtag sowie alle Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindeausschüsse auf. Ein Sonderfall war Bayern, wo die USPD mit Kurt Eisner einen Regierungschef stellte, der persönlich sowohl dem radikalen als auch dem zentristischen Flügel seiner Partei gleichermaßen fremd gegenüberstand.

Die Krise der USPD-Politik und die Abspaltung des Spartakusbundes

Bereits zu diesem Zeitpunkt (1. Januar 1919) hatte sich die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) unter Führung von Liebknecht und Luxemburg gegründet.

Im folgenden Januaraufstand (5.–12. Januar 1919) gewann die USPD kurzfristig eine Massenbasis durch die Eigenaktivität der Berliner Arbeiterschaft. Diese besetzten das Berliner Zeitungsviertel und riefen den Generalstreik aus, dem etwa 500.000 Menschen folgten. Im Führungsgremium bejahten Haase und Liebknecht nun eine Bewaffnung der Berliner Arbeiter, vor der Rosa Luxemburg zuvor entschieden gewarnt hatte. Versuche, Teile des revolutionsfreundlichen Militärs für einen bewaffneten Aufstand zu gewinnen, schlugen fehl.

Am 9. Januar setzte Ebert nach Abbruch ergebnisloser Verhandlungen zunächst reguläres Militär in Marsch. Bei den folgenden Häuserkämpfen erlitten die Besetzer schwere Verluste und gaben auf. Hunderte wurden dennoch an Ort und Stelle erschossen. Am 12. Januar zogen schließlich zusätzlich schwer bewaffnete Freikorps in die Stadt ein, die seit Anfang Dezember aufgestellt worden waren. Im Gefolge von Mordaufrufen und ausgesetzten Belohnungen wurden führende Mitglieder sowohl der Spartakisten als auch der USPD ermordet: darunter Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Leo Jogiches und Wolfgang Fernbach.

Die USPD in der Gründungsphase der Weimarer Republik

Gemessen an den im Vorfeld von der USPD-Führung geäußerten Erwartungen war die am 19. Januar 1919 stattfindende Wahl zur Nationalversammlung eine gewaltige Enttäuschung. Die Warnung Rosa Luxemburgs, dass dieses Parlament unter den gegebenen Bedingungen nichts anderes als „eine gegenrevolutionäre Festung“ sein könne, war von Rudolf Hilferding, der im November 1918 die Leitung des neuen USPD-Zentralorgans Freiheit übernommen hatte, als „kleinmütiges Zweifeln“ zurückgewiesen worden.[98] Intern rechnete man allenfalls damit, dass das erstmals praktizierte Frauenwahlrecht eher die konservativen Parteien und die SPD als die USPD begünstigen werde. Skeptische Stimmen wie die Rudolf Breitscheids, der mit Blick auf den unfertigen Zustand der Parteiorganisation angemerkt hatte, dass die Wahl „nach meinem Dafürhalten viel zu früh“[99] stattfinde, wurden überhört. Die Spartakusgruppe und USPD-Mitglieder, die eine Räterepublik wollten, riefen zum Boykott der Wahlen auf. Bei der Wahl kam die USPD dann völlig überraschend nur auf 7,6 % der Stimmen, während die SPD knapp 38 % erhielt und – was aus Sicht der USPD noch schwerer wog – die bürgerlichen Parteien zusammen 16,5 Millionen Wähler anzogen, SPD und USPD dagegen nur 13,8 Millionen. Die „sozialistische Mehrheit“, die die Gruppe um Kautsky vor der Wahl noch für „absolut sicher“ erklärt hatte, erwies sich – zusammen mit der damit einhergehenden Annahme, eine Neuauflage des Rates der Volksbeauftragten in Gestalt einer SPD-USPD-Koalition stehe vor der Tür – als genauso illusionär wie die von den gleichen Autoren vertretene Auffassung, dass die „reine Demokratie“ den Arbeiterparteien automatisch die Mehrheit sichere.[100] Für viele Wähler war im Januar 1919 nicht mehr erkennbar, was die USPD, die noch wenige Wochen vor der Wahl im Reich und in mehreren Einzelstaaten mit der SPD zusammengearbeitet hatte und genau wie diese in ihrer Presse die Nationalversammlung als notwendigen Schritt hin zum Sozialismus darstellte, eigentlich von der Mehrheitssozialdemokratie unterschied. Erst im Februar begann die USPD, die Ebert-Regierung und den bis dahin unverdrossen als „sozialistische“ oder zumindest „soziale Republik“ besprochenen neuen Staat als „bürgerlich“ anzugreifen.[101]

Die Januarwahl geriet so zu einer deutlichen Zäsur für die USPD. Die bis dahin im Kern unangefochtene Führungsposition des Kreises um Haase erodierte in dem Maße, in dem offensichtlich wurde, wie erschreckend wenig die Partei in den Wochen und Monaten nach dem 9. November 1918 erreicht hatte. Eine explizit sozialistisch-revolutionäre, ganz auf die Räte orientierte Strömung, zu deren Sprecher der ehemalige Vorwärts-Redakteur Ernst Däumig wurde, gewann nun – nur wenige Wochen, nachdem sich der Spartakusbund und mit ihm viele Schlüsselfiguren der Parteilinken von der USPD getrennt hatten – binnen kurzer Zeit an Kontur und Einfluss. Dass die USPD bei dieser Wahl so sehr in die Hinterhand geriet, hatte neben politischen allerdings auch – wie von Breitscheid befürchtet – einfache organisatorische Gründe. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt immer noch eine reine, in der Fläche gar nicht oder nur sehr schwach präsente Metropolenpartei;[34] erst nach dem Wahldesaster anerkannte die Parteiführung die Notwendigkeit, die Partei auch in kleineren Städten sowie auf dem Lande organisatorisch zu verankern (bei den Landtagswahlen in Anhalt und Mecklenburg-Strelitz am 15. Dezember 1918, den ersten Parlamentswahlen nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches überhaupt, war die USPD mangels arbeitsfähiger Strukturen erst gar nicht angetreten). In den wenigen Wahlkreisen, in denen die USPD über eine flächendeckend schlagkräftige Organisation verfügte, schnitt sie am 19. Januar vergleichsweise gut ab: Im Wahlkreis 13 (Regierungsbezirk Merseburg) erhielt sie 44,1 %, im Wahlkreis 29 (Stadt- und Landkreis Leipzig, Döbeln, Oschatz, Grimma, Borna) 38,6 % der Stimmen. In Berlin (Wahlkreis 3), wo die Infrastruktur der Partei nach den Januarkämpfen am Boden lag und die Wahl in einer Atmosphäre des Ausnahmezustands stattfand, kam sie immerhin noch auf 27,6 %. Diesen Erfolgen stand allerdings eine lange Reihe katastrophaler Ergebnisse wie in den Wahlkreisen 25 (Regierungsbezirke Niederbayern und Oberpfalz) und 7 (Provinz Pommern) gegenüber, wo die Partei lediglich 0,5 % bzw. 1,9 % der Stimmen erhalten hatte.[102] Bei der Zumessung der Mandate profitierten die jeweils stärksten Parteien im Wahlkreis überproportional, was sich zusätzlich zu Ungunsten der USPD auswirkte. Letztlich erhielt sie nur 22 Sitze und damit zehn weniger, als ihr nach dem exakten reichsweiten Stimmenanteil zugestanden hätten.[103]

In der Weimarer Nationalversammlung war die USPD-Fraktion von Anfang an politisch isoliert, umgekehrt aber nun auch gewillt, einen Kurs scharfer Opposition einzuschlagen. Haase hatte sich bereits vor dem erstmaligen Zusammentreten der Nationalversammlung darauf festgelegt, eine eventuell angebotene Regierungsbeteiligung abzulehnen. Albert Südekum wies Ebert am 1. Februar in einem Privatbrief auf diesbezügliche „absolut zuverlässige Informationen“[104] hin.[105] Mit diesem Wissen und in der Absicht, die USPD, wie er Conrad Haußmann gegenüber erläuterte, „ins Unrecht“ zu setzen,[106] unterstützte Ebert – zur Verblüffung von Parteirechten wie Eduard David – in der SPD-Fraktion die Anregung Adolf Brauns, der USPD ein Koalitionsangebot zu unterbreiten. Die Absage der USPD lag am 6. Februar vor:

- „Für die Fraktion der USPD kommt der Eintritt in die Regierung solange nicht in Frage bis die gegenwärtige Gewaltherrschaft beseitigt ist und bis die sämtlichen Mitglieder der Regierung nicht nur das Bekenntnis ablegen, sondern auch den entschlossenen Willen betätigen, die demokratischen und sozialistischen Errungenschaften der Revolution gegen die Bourgeoisie und die Militärautokratie sicherzustellen.“[107]

Diese „Verweigerungshaltung“ der USPD wurde von der SPD-Führung in den folgenden Monaten immer wieder zur Rechtfertigung der eigenen Koalitionspraxis herangezogen; dabei verschwieg sie, dass sie sich zum Zeitpunkt der Offerte an die USPD bereits im Grundsatz mit der DDP auf eine Regierungsbildung verständigt hatte und das Angebot von vornherein darauf berechnet war, zurückgewiesen zu werden.[108] Hauptsprecher der USPD-Fraktion in Weimar waren neben Haase Oskar Cohn, Alfred Henke und Emanuel Wurm. Als am 10. Februar die „Notverfassung“ – das Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt – beraten wurde, wies Cohn darauf hin, dass in dem von der USPD abgelehnten Entwurf weder das Wort „Revolution“ noch das Wort „Republik“ auftauche („Ist das ein Zufall, geehrte Versammlung?“).[109] Die Abänderungsvorschläge der USPD – Staatsbezeichnung Deutsche Republik statt Deutsches Reich, Abschaffung des Staatenausschusses, Ersetzung des Reichspräsidenten durch ein mehrköpfiges Präsidium, Volksabstimmungen über Gesetze im Falle eines Vetos durch ein noch zu schaffendes Zentralorgan der Arbeiter- und Soldatenräte – wurden sämtlich und in der Regel ohne Diskussion niedergestimmt.[110] Am 27. Februar votierten nur die USPD-Abgeordneten gegen das Gesetz über die Bildung einer vorläufigen Reichswehr, auf dessen Grundlage in den folgenden Monaten mehrere Freikorps-Verbände in Reichswehr-Brigaden umgewandelt und die Soldatenräte endgültig abgeschafft wurden.[111]

Den großen, hier und da in bewaffnete Auseinandersetzungen übergehenden Streikbewegungen im Frühjahr 1919 (im Ruhrgebiet im Februar und April, im mitteldeutschen Industriegebiet Ende Februar/Anfang März, in Berlin Anfang März, in Oberschlesien im März und April, in Württemberg Anfang April) stand die USPD-Führung weitgehend ratlos gegenüber. Diese Streiks wurden wesentlich von Anhängern, Mitgliedern und Funktionären der USPD getragen und richteten sich oftmals gegen die Entmachtung der örtlichen Arbeiterräte durch die nun in ein Industriezentrum nach dem anderen entsandten Freikorps. Da sich die Parteispitze konzeptionell vom „reinen“ Rätesystem distanziert hatte – Hilferding schrieb in der Freiheit immer noch gegen die Losung „Alle Macht den Räten!“ an[101] – blieb ihr wenig mehr übrig, als gegen das gewaltsame Vorgehen der Regierungstruppen mündlich und schriftlich zu protestieren. Diese Haltung nahm die Parteiführung auch anlässlich der Zerschlagung der Räterepubliken in Bremen und München ein. Dass dieses betont legale Auftreten von Verantwortungsträgern in Politik und Verwaltung nur sehr bedingt goutiert wurde, bewies unter anderem die Stadtverordnetenwahl in Halle am 2. März: Hierbei entfiel ein Großteil der Mandate auf die USPD, woraufhin die alte Stadtverordnetenversammlung die Wahl auf Geheiß von Oberbürgermeister Rive kurzerhand für ungültig erklärte.[112]

Vom 2. bis zum 6. März 1919 beriet im ehemaligen preußischen Herrenhaus unter dramatischen äußeren Bedingungen (vgl. Berliner Märzkämpfe) ein außerordentlicher Parteitag über den bisherigen und zukünftigen Kurs der USPD. Nach dem politischen Bankrott im Rat der Volksbeauftragten und dem Debakel bei der Januarwahl hatte sich die Parteiführung, die eine Spaltung und den Übertritt größerer Teile der USPD zur KPD befürchtete, lange bemüht, den Parteitag hinauszuzögern.[113] Die Diskussion in Berlin war zunächst geprägt von der Kritik an der Rolle der USPD-Vertreter im Rat der Volksbeauftragten. Eine Dortmunder Delegierte bezeichnete es als unverzeihlichen Fehler, im vergangenen November in eine Regierung mit Ebert und Scheidemann – „Leute, die bis zum letzten Tage gegen die Revolution waren“[114] – eingetreten zu sein. Haase und andere Sprecher der Parteiführung verzichteten angesichts der einhelligen, aber noch kaum grundsätzlich begründeten Ablehnung ihres politischen Ansatzes darauf, die von ihnen zu verantwortende bisherige Parteilinie offensiv zu rechtfertigen. Hierbei kam ihnen zustatten, dass mit Ledebour (der hinter Gittern seinem Prozess entgegensah) der prominenteste Verfechter eines alternativen Kurses nicht am Parteitag teilnehmen konnte und viele Delegierte aus den mitgliederstarken und besonders aktiven Parteibezirken wegen der Streiks gar nicht oder nicht mehr rechtzeitig erschienen.[115] Haase betonte, dass nichts verloren und die Revolution nicht zu Ende sei, man befinde sich „mitten in einer Weltrevolution“,[116] ein neuer revolutionärer Aufschwung stehe zweifellos auch in Deutschland bevor. Eine Wiedervereinigung mit der SPD schloss er jetzt ausdrücklich aus. Der Parteitag entschied in diesem Sinne, Doppelmitgliedschaften fortan nicht mehr zu dulden. Eduard Bernstein, der im Dezember 1918 wieder in die SPD eingetreten war, trat daraufhin aus der USPD aus und hielt der Partei in einem offenen Brief eine „Politik der Negation und Zersetzung“[117] vor. Die von ihm gegründete Zentralstelle für die Einigung der Sozialdemokratie entfaltete im Sommer 1919 einige Aktivität, blieb aber in der USPD fast ganz ohne Resonanz.[118] Großes Aufsehen erregte der Parteiaustritt Clara Zetkins, die auf Anraten von Rosa Luxemburg und Leo Jogiches zunächst in der USPD verblieben war und nun den Parteitag nutzte, um ihren Übertritt zur KPD zu erklären. Dabei nahm sie die Position Kautskys in der Sozialisierungsfrage – seit Januar 1919 hatte dieser wiederholt erklärt, dass er „die Frage der Produktionsweise [für weniger dringlich halte als] […] die der Produktion selbst“[119] – zum Anlass. Bei der Debatte über das Rätesystem blieb eine grundsätzliche Klärung weiter aus. Der Parteiführung gelang es, in der vom Parteitag beschlossenen Programmatischen Kundgebung die Formulierung unterzubringen, dass die USPD die „Einordnung des Rätesystems in die [von der Nationalversammlung zu beschließende] Verfassung“ anstrebe.[120] Ernst Däumig, der seine Überlegungen zu einer reinen Räteverfassung ausführlich dargelegt hatte, stimmte diesem Dokument nicht zu. Für heftige Auseinandersetzungen sorgte auch seine Kritik am Auftreten der USPD-Delegation bei der internationalen sozialistischen Konferenz in Bern (3.–10. Februar 1919). Däumig nannte es „einfach unerhört“, dass die Parteiführung Männer nach Bern geschickt habe, „deren feindliche Einstellung gegen den Bolschewismus in der ganzen Internationale bekannt ist, Kautsky und Bernstein, die jede Gelegenheit wahrnehmen, um den Bolschewismus in Grund und Boden zu verdammen, und das in einer Zeit, in der wir hier in Deutschland im Zeichen der wüstesten Bolschewistenhetze stehen.“[121] Haase, dessen persönliches Ansehen noch unerschüttert war und der diese öffentliche Infragestellung der „Einheit der Partei“ streng verurteilte, weigerte sich anschließend, mit Däumig, der zunächst neben ihm zum Parteivorsitzenden gewählt worden war, zusammenzuarbeiten. Daraufhin wählte die linke Mehrheit des Parteitags den zu diesem Zeitpunkt als Anhänger Däumigs geltenden, aber wenig bekannten Stuttgarter Delegierten Arthur Crispien in dieses Amt. Wilhelm Dittmann notierte dazu:

- „Die ihn von früher als Radikalen kannten und ihn jetzt auf den Schild hoben, sahen – soweit sie überhaupt davon wussten – in ihrer Verlegenheitssituation geflissentlich über den 'Schönheitsfehler' hinweg, dass Crispien in der württembergischen Landesregierung nicht nur mit Rechtssozialisten, sondern sogar mit Bürgerlichen zusammengesessen hatte. Die ihn nicht näher kannten, vertrauten der ihnen gegebenen Versicherung, dass er radikal sei. Er hatte bisher bei keiner Richtung angeeckt und war daher auch nicht umstritten.“[122]

Nach dem Berliner Parteitag nahm die organisatorische Aufwärtsentwicklung der USPD, die sich bereits im Februar abgezeichnet hatte, weiter Tempo auf. Die Partei dehnte sich nun in der Fläche aus, ihre Presse wuchs quantitativ und qualitativ. Anfang März wies der Zentralrat die SPD-Führung warnend auf diese Entwicklung hin; es liege „etwas in der Luft“, die „Arbeiter laufen einfach zur USP über.“[123]