Remove ads

Das Fernrohr ist ein Oberbegriff für Reflektoren, Refraktoren und Mediale, also Spiegelfernrohre (Spiegelteleskope), Linsenfernrohre (Linsenteleskope) und Hybride (aus Linsen und Spiegeln); der lateinische Fachoberbegriff ist Teleskop. Fernrohre sind optische Instrumente, bei deren Nutzung entfernte Objekte um ein Vielfaches näher oder größer erscheinen. Dies wird durch eine Vergrößerung des Sehwinkels mit Hilfe von Linsen erreicht. Prismen und Spiegel können dazu dienen, das Bild aufzurichten oder die Baulänge des Fernrohrs zu vermindern.

Die Entwicklung leistungsfähiger Fernrohre spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte der Astronomie. Alle Fernrohrtypen (Linsen- und Spiegelteleskope) bilden zusammen die Klasse der optischen Teleskope.

Remove ads

Das Wort Fernrohr ist eine wörtliche Eindeutschung des lateinischen Tubus telescopius „Fern-seh-Röhre“, aus tubus „Rohr, Schlauch“, von altgriechisch τῆλε tele „fern“ und σκοπεῖν skopein „schauen, beobachten“ (siehe auch -skop). Maximilian Hell würdigte im Jahre 1789 Wilhelm Herschels Entdeckung des Uranus mit der Benennung zweier Sternbilder als Tubus Herschelii Maior und Tubus Herschelii Minor, womit er Bezug auf die von Herschel gebauten Fernrohre nahm. Johann Elert Bode fasste die beiden Sternbilder dann 1801 zu einem zusammen und prägte den Ausdruck Telescopium Herschelii dafür. Das deutsche Wort gab es auch schon in dieser Zeit, die anfangs synonymen Wörter Fernrohr und Teleskop entwickelten sich jedoch auseinander. Heute ist Teleskop der Oberbegriff. Fernrohr steht für ein aus Linsen aufgebautes optisches Teleskop. Tubus bezeichnet den technischen Bauteil der Hülle, in die die Linsen-, Spiegel- und Prismenkonstruktion eingefasst ist.

Remove ads

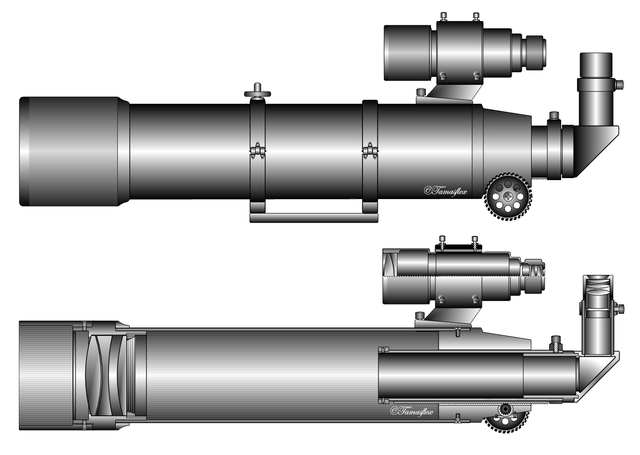

Fernrohre bestehen generell aus einer Kombination von Linsen, die von einer mechanischen Konstruktion gehalten werden. Je nach Strahlengang des Lichts durch die Linsen unterscheidet man dabei zwischen Galilei-Fernrohr und Kepler-Fernrohr. Zusätzliche optische Elemente können das Bild beim Blick ins Fernrohr in gleicher Weise wie das Original ausrichten. Der Strahlengang im Fernrohr kann durch Spiegel gefaltet werden, um trotz der langen Brennweite eine kurze Bauform zu erhalten.

Galilei-Fernrohr

Das Galilei-Fernrohr, auch holländisches Fernrohr genannt, wurde vom deutsch-niederländischen Brillenmacher Hans Lipperhey aus Wesel um 1608 erfunden (und etwa gleichzeitig von Jacob Metius und Zacharias Janssen und dessen Vater) und in der Folgezeit von dem Physiker und Mathematiker Galileo Galilei weiterentwickelt. Es hat als Objektiv eine konvexe Sammellinse und als Okular eine konkave Zerstreuungslinse kleinerer Brennweite. Da das Okular eine negative Brennweite besitzt, muss es innerhalb der Brennweite des Objektivs so liegen, dass die Brennpunkte von Objektiv und Okular auf der Seite des Beobachters zusammenfallen. Es entsteht ein virtuelles, aufrechtes und seitenrichtiges Bild mit einem im Verhältnis zum Kepler-Fernrohr kleineren Sichtfeld. Das Galilei-Fernrohr wird heute beim Opernglas und bei der Fernrohrbrille eingesetzt. Das Prinzip findet auch bei Telekonvertern Verwendung.

Kepler-Fernrohr

Ein Kepler-Fernrohr (astronomisches Fernrohr), ist ein Fernrohr, das einer von Johannes Kepler 1611 beschriebenen Bauweise folgt. Danach ist auch das Okular eine konvexe Sammellinse (mit geringerer Brennweite). Okular und Objektiv sind im Abstand ihrer addierten Brennweiten aufgestellt. Das Sichtfeld ist ausgedehnter als beim Galilei-Fernrohr. Ob wirklich Johannes Kepler diesen Fernrohrtyp – der außer in der Astronomie z. B. auch in geodätischen Theodoliten verwendet wird – erfunden hat, ist ungewiss. Das erste überlieferte Kepler-Fernrohr wurde von Christoph Scheiner um 1613 gebaut.

Da sich der Strahlengang im Fernrohr kreuzt, erzeugt das Objektiv ein auf dem Kopf stehendes und seitenverkehrtes (also insgesamt um 180 Grad gedrehtes) reelles Bild des betrachteten Gegenstands, das man mittels des Okulars (Prinzip der Lupe) vergrößert betrachtet.

Seitenvertauschung

Keplersche Fernrohre erzeugen für den Beobachter ein um 180° gedrehtes Bild. Es steht im Vergleich zum Original auf dem Kopf und ist daher sowohl links/rechts- als auch oben/unten-vertauscht. Bei einem Schwenk des Fernrohrs bewegt sich das Bild im Bildfeld daher umgekehrt als wenn man durch eine leere Röhre blickt. Dies kann mit weiteren Linsen oder mit Prismen behoben werden:

Um das Bild gleich dem Original auszurichten, gibt es folgende Möglichkeiten einer „Umkehroptik“:

- zwei in den Strahlengang gelegte geneigte Spiegel (in der Regel um 45°)

- zwei Prismen, deren rückseitige Flächen durch Totalreflexion wie Spiegel wirken

- eine dritte Sammellinse zur erneuten Umkehrung des Bildes (sog. terrestrische Umkehrsätze u. Ä.)

Bei Prismenferngläsern (Feldstechern) und Spektiven wird das umgedrehte Bild des Kepler-Fernrohrs mittels verschiedener Prismensysteme um 180° gedreht. Je nach Ausführung ergibt sich auch eine kürzere Bauweise. Die Bildumkehr kann auch durch eine Umkehrlinse erfolgen. Das findet z. B. bei Aussichtsfernrohren und manchen Zielfernrohren Verwendung, aber auch beim Ausziehfernrohr oder terrestrischen Fernrohr für unterwegs oder auf See. Es ist trotz Vergrößerungen von etwa 20-fach bis 60-fach klein, zusammenschiebbar und preiswert. Nachteilig sind die geringere Lichtstärke und der Zutritt von Außenluft beim Auseinanderziehen, wodurch Schmutz und Wasser eindringen können. Neuere Bautypen und Spektive haben daher einen festen Tubus und verkürzen die Baulänge durch ein geradsichtiges Porroprisma oder leicht geknicktes Umkehrprisma. Auch mit einer (negativen, zerstreuenden) Fokussierlinse ist das möglich – etwa in neueren Theodoliten und elektronischen Tachymetern.

Das verkehrte Bild wird bei den größeren Fernrohren der Astronomie in Kauf genommen, da die Ausrichtung der Beobachtungsobjekte am Himmel in der Regel keine Rolle spielt. Zur Verbesserung des Einblicks ins Okular werden häufig 90°- oder 45°-Umlenkprismen und -spiegel eingesetzt, deren Bild dann zumindest aufrecht oder seitenrichtig ist (Zenitspiegel).

Eine vierte Möglichkeit besteht in der Verwendung einer Zerstreuungslinse als Okular, wodurch das astronomische zu einem Galilei-Fernrohr wird. Es ist optisch ungünstiger, aber wegen der extrem kurzen Bauweise z. B. für Theatergläser (vulgo „Operngucker“) sehr gebräuchlich. Der Galilei-Bautyp erlaubt aber kein Anbringen eines Fadenkreuzes oder Mikrometers.

Remove ads

Jede optische Linse weist mehr oder weniger starke Farblängs- und Farbquerfehler auf. Unterschiedliche Wellenlängen werden unterschiedlich stark gebrochen. Langwelliges rotes Licht wird weniger stark als kurzwelliges blaues Licht gebrochen. Somit liegt für jeden Wellenlängenbereich ein eigener Brennpunkt vor. Bei der praktischen Beobachtung führt dies zu störenden Farbsäumen.

In der Vergangenheit versuchte man den Farblängsfehler mitunter dadurch zu reduzieren, indem man möglichst langbrennweitige Fernrohre konstruierte. So benutzte der Danziger Gelehrte Johannes Hevelius meterlange Luftteleskope.

Eine weitere Möglichkeit der Minimierung besteht in der Kombination von Glaslinsen mit unterschiedlicher Abbe-Zahl. Eine in kurzem Abstand hintereinander gestellte Gruppe von zwei Linsen wird Achromat genannt. Bei drei oder mehr Linsen spricht man von Apochromaten. Pioniere dieser Technik waren Chester Moor Hall und Joseph von Fraunhofer.

Beim Okular haben mehrere Linsen zusätzlich die Aufgabe, das Gesichtsfeld zu vergrößern. Mit zunehmender Größe des Fernrohrs und Ansprüchen an die Qualität des Bilds werden Entwurf und Bau solcher Linsensysteme sehr aufwändig.

Faltrefraktoren

Die Faltrefraktoren sind eine Sonderform des Fernrohrs. Der Strahlengang wird meist über einen oder zwei Planspiegel umgelenkt, er wird also quasi gefaltet. Die diversen Faltvarianten werden dabei oft nach ihren Konstrukteuren oder nach dem äußeren Erscheinungsbild des Fernrohrs benannt. So erinnert der Fagott-Refraktor (einfache Faltung) an die geknickte Bauweise des gleichnamigen Musikinstrumentes und der Newton-Refraktor (zweifache Faltung) wegen seines Okulareinblicks an das Spiegelteleskop nach Newton. Der Schaer-Refraktor ist zweifach gefaltet und nach seinem Konstrukteur benannt.

Okularzenitprismen oder -spiegel gehen bei der Klassifizierung dieser Bauweisen nicht mit ein. Sie gelten als Zubehörteile für alle Fernrohrtypen.

Linsenobjektive haben den Nachteil, dass sie durch die Brechung des Lichtes im Bild Farbsäume bilden. Diese so genannte chromatische Aberration war früher bei einfachen zweilinsigen Objektiven („Achromaten“) nur ab einem Öffnungsverhältnis von kleiner als ca. 1:15 akzeptabel. Dadurch wurden die Fernrohre bei größeren Öffnungen sehr lang und unhandlich.

Verschiedene zweifach gefaltete Refraktoren wurden u. a. von E. Schaer, Ainslie und G. Nemec entworfen. Es ist dabei oft schwierig, den Ainslie- vom Nemec-Typen zu unterscheiden, da sie bis auf kleinere Modifikationen in der Strahlenführung sehr ähnlich sind. So führte Ainslie den Strahlengang seiner Newtonvariante nach der 2. Spiegelung an dem einfallenden Strahlengang seitlich vorbei.

Die Amateurastronomen Nemec, Sorgenfrey, Treutner und Unkel wurden in den 1960er bis Ende der 1970er Jahre durch hochwertige Astrofotos mit ihren Faltrefraktoren bekannt. Diese Bekanntheit brachte auch diesen Refraktortypen eine gewisse Popularität ein.

Faltrefraktoren werden heute im Wesentlichen als Selbstbaugeräte von Amateurastronomen und einigen Volkssternwarten eingesetzt. Die Firma Wachter bot in den 1970er und 1980er Jahren einen Schaer-Refraktor aus industrieller Serienfertigung an. Es handelte sich um einen FH 75/1200 mm des japanischen Herstellers Unitron.

Coudé-Refraktor

Auch beim Coudé-Refraktor wird der Strahlengang durch zwei Planspiegel oder Prismen gefaltet. Diese lenken das Licht durch die Montierung zu einem ortsfesten Fokus. Vorteil dieser Bauart ist die Beobachtung von einem festen Platz aus, der ohne großen Aufwand mit Sitzmöglichkeit, Hilfsmitteln und Arbeitstisch ausgestattet werden kann, während sich das in der Regel relativ lange Fernrohr unabhängig davon bewegt. Nachteil ist die beim Schwenken oder auch bloßen Nachführen des Fernrohrs verursachte Bilddrehung, so dass astronomische Fotografie nur mit kurzen Verschlusszeiten möglich ist oder aufwendige Drehnachführungen eingebaut werden müssen. Da der Strahlengang üblicherweise durch eine Achse der Montierung geführt wird, sind meistens nur relativ große Instrumente ab ca. 8 Zoll Öffnung aufwärts als Coudé-Refraktoren ausgeführt.

Das Coudé-System findet auch bei Spiegelteleskopen Anwendung.

Remove ads

Für terrestrische Beobachtungen verwendet man

- Ferngläser (Feldstecher): kompakte Fernrohre kurzer Brennweite mit Prismen-Systemen, die ein aufrechtes und seitenrichtiges Bild liefern. Die Ferngläser haben meist 6- bis 10-fache Vergrößerung und für jedes Auge einen separaten Strahlengang (Objektiv, Prismensystem und Okular). Einäugig heißen sie Monokular

- Operngucker: sehr kurzes Doppelglas (Typ Galilei) mit nur 2- bis 3-facher Vergrößerung

- Spektive, relativ kompakte und robuste Refraktoren zur einäugigen (monokularen) Beobachtung; Objektivdurchmesser bis 100 mm, Vergrößerung meist 20- bis 60-fach

- stationäre Aussichtsfernrohre zur Natur- und Landschaftsbeobachtung, z. B. an markanten Aussichtspunkten

- Zielfernrohre mit geringer Vergrößerung bei hoher Lichtstärke.

- binokulare Fernrohre mit deutlich vergrößertem Abstand der beiden Objektive voneinander zur besseren stereoskopischen Wahrnehmung entfernter Objekte sowie zur Entfernungsmessung, siehe Telestereoskop und Scherenfernrohr.

Für astronomische Beobachtungen:

- Kometensucher – kurzes, lichtstarkes Fernrohr für Kometen und Nebel

- Astrograf – für langbrennweitige Astrofotografie

- Zenitteleskop – zur Breitenbestimmung und Messung von Sternörtern

- Universal- und Passageninstrumente für die Astrogeodäsie

- Heliometer – für feinste Winkelmessungen

Remove ads

Die Vergrößerung wird durch das Verhältnis der Brennweiten von Objektiv und Okular definiert. Das bedeutet, ein Fernrohr mit auswechselbaren Okularen, wie es in der Astronomie üblich ist, hat keine feste Vergrößerung; je länger die Brennweite des verwendeten Okulars ist, desto geringer ist die resultierende Vergrößerung. Wegen verschiedener Faktoren (siehe Störgrößen) ist eine übertrieben starke Vergrößerung sinnlos.

Charakterisierung

Kleine Fernrohre und Ferngläser charakterisiert man durch zwei Zahlenangaben, z. B. 6 × 20 mm (Taschengerät) oder (20 bis 40) × 50 (Spektiv). Die erste Angabe bezieht sich auf die Vergrößerung, die zweite auf die Öffnung (Apertur) des Objektivs in mm. Variable Vergrößerungen (z. B. 20 bis 40) werden durch Zoom-Okulare ermöglicht.

Beim Binokular ist die Wahrnehmung wegen der Redundanz verbessert und das räumliche Sehen verbessert sich, wenn die Entfernung der Objektive voneinander vergrößert wird.

Bei Fernrohren für astronomische Beobachtungen wird das Verhältnis von Apertur zur Brennweite (das Öffnungsverhältnis) als Kenngröße für das Leistungsvermögen des Instruments verwendet. Die Vergrößerung ergibt sich je nach verwendetem Okular, das meist gewechselt werden kann. Ein Refraktor 100/1000 hat also eine Öffnung von 100 mm und eine Brennweite von 1000 mm und somit ein Öffnungsverhältnis von 1:10 (meist als F/10 geschrieben).

Die Vergrößerung eines Refraktors ergibt sich aus dem Verhältnis der Brennweiten des Objektivs und des Okulars. Ein Gerät mit 1000 mm Objektiv-Brennweite und 5 mm Okular-Brennweite besitzt somit eine 200-fache Vergrößerung. Wegen des durch Beugung begrenzten Auflösungsvermögens ist eine solche Vergrößerung aber nur dann sinnvoll, wenn die Öffnung des Objektivs groß genug ist. Als Richtwert hat die sogenannte nützliche Vergrößerung den doppelten Zahlenwert des Öffnungsdurchmessers des Objektivs in Millimetern. Im genannten Beispiel sollte das Fernrohr folglich eine Öffnung von mindestens 100 mm haben.

Die Größe der Austrittspupille (AP) ist eine weitere interessante Kenngröße. Sie berechnet sich als Produkt aus Okularbrennweite und Öffnungsverhältnis[1] oder als Quotient aus Öffnung und Vergrößerung.[2] In den obigen Beispielen wäre die Austrittspupille also 20 mm/6 = 3,3 mm bzw. 5 mm · 100/1000 = 0,5 mm. Die Konstruktion des Okulars bestimmt die Lage der AP. Sie sollte mit dem Auge erreichbar sein. Die Pupille des Auges begrenzt die Lichtmenge, die in das Auge fällt. Wenn die AP kleiner ist als die des Auges, ist das Bild dunkler als bei Betrachtung mit bloßem Auge. Ist sie größer, erscheint das Bild höchstens gleich hell. Ein Nachtglas hat deshalb eine Austrittspupille von mehr als 5 mm.

Als Fernrohrleistung bezeichnet man ferner die Nutzleistung eines Fernrohrs bei der Sichtung oder der Detailauflösung eines Objekts, bezogen auf die Leistung des bloßen Auges.

Remove ads

Bei der visuellen Nutzung des Fernrohrs dient das Auge als Empfänger. Dazu muss das optische System afokal sein, das heißt, das Fernrohr muss parallele Lichtstrahlen erzeugen, die vom entspannten Auge auf der Netzhaut empfangen werden können. Dies wird mit Hilfe eines Okulars erreicht.

Fernrohre, die nur ein Objektiv haben, erzeugen kein stereoskopisches Bild. Außerdem sind die Beobachtungsobjekte meist so weit entfernt, dass die Strahlengänge des Lichts nahezu parallel verlaufen. Es werden aber binokulare Ansätze für das beidäugige Sehen verwendet. Diese sollen ein entspannteres Sehen ermöglichen. Dafür wird der Strahlengang aufgespalten, was die Helligkeit des Bildes verringert.

Bei Beobachtung entfernter Objekte sind die einfallenden Strahlen fast parallel. Das Fernrohr verwandelt in diesem Fall einfallende, fast parallele Strahlen in austretende Parallelstrahlen, verändert zuvor aber den Winkel und die Dichte dieser Strahlen. Die Veränderung des Winkels bewirkt die Vergrößerung. Die größere Dichte der Strahlen vergrößert die Helligkeit des Bildes. Bei flächenhaften Beobachtungsobjekten kann die Helligkeit des Bildes jedoch nicht größer sein als die Helligkeit des Objektes.

Bei der fotografischen Nutzung hat das Fernrohr die Funktion eines sehr langbrennweitigen Objektivs. Wegen ihrer großen Brennweite und wegen ihres Gewichtes werden große Fernrohre von Montierungen gehalten und bewegt.

Remove ads

Beugung

Wegen der Beugung des Lichtes ist das Auflösungsvermögen des Fernrohrs durch den Durchmesser des Objektivs begrenzt. Die Vergrößerung, die das Auflösungsvermögen des Fernrohrs der des menschlichen Auges optimal anpasst, wird als nützliche Vergrößerung bezeichnet. Diese ist zahlenmäßig etwa so groß wie die Apertur (Öffnung) des Fernrohrobjektivs in Millimetern. Bei einer stärkeren Vergrößerung erscheinen Sterne nicht als Punkte, sondern als Scheibchen, die von konzentrischen Kreisen (Beugungsringen) umgeben sind.

Luftunruhe

Vom Boden aufsteigende erwärmte Luft, ungenügend temperierte Sternwarten-Kuppeln oder die Beobachtung am geöffneten Fenster verursachen störende Schlieren.

Vor allem im Winter und bei bestimmten Wetterlagen ist deutlich ein Szintillation genanntes Funkeln der Sterne zu sehen. Dieses wird durch in sich rotierende Konvektionszellen hervorgerufen, die durch den Wärmeübergang zwischen kälteren und wärmeren Luftschichten entstehen. Oft erscheinen die Sterne und Planeten in kleinen Fernrohren als „wabernde Flecken“; bei fotografischen Aufnahmen werden sie unscharf. Meist bessert sich die Lage mit fortschreitender Nacht.

Astronomen nennen diesen Faktor Seeing. Die Position eines Sterns kann durch ein schlechtes Seeing um 1" bis 3" schwanken. Ein gutes Fernrohr mit einem Auflösungsvermögen von 1", das dazu eine Apertur von etwa 150 mm haben muss, wird also mit seiner Qualität selten voll ausgenutzt. Bei der Beobachtung flächenhafter Objekte, wie Nebeln oder Kometen, ist das Seeing weniger von Bedeutung.

Stabilität der Fernrohraufstellung

Die Montierung, mit der das Fernrohr gehalten und bewegt wird, entscheidet darüber, welche Vergrößerungen mit einem Fernrohr sinnvoll genutzt werden können. Jede zu starke Schwingung in der Montierung (z. B. durch Wind) macht sich als Zittern des Beobachtungsobjektes im Gesichtsfeld des Okulars bemerkbar. Die Montierung sollte also möglichst steif, schwingungsarm und mit dem Gewicht des verwendeten Fernrohrs nicht überfordert sein.

Bei oft nur mit der Hand gehaltenen Feldstechern werden meist Okulare fest eingebaut, die nur relativ geringe Vergrößerungen zulassen. Bei diesen Instrumenten wird ein größerer Wert auf die Lichtstärke gelegt. Ein festes Stativ ist aber auch hier von Vorteil.

Vorsichtsmaßnahmen bei Beobachtung der Sonne

Bei der Sonnenbeobachtung durch ein Fernrohr muss ein geeigneter Sonnenfilter verwendet werden, der vor dem Objektiv angebracht wird. Filter, die vor das Okular geschraubt werden, erhalten bereits die verstärkte Intensität und können infolge Hitzeentwicklung platzen und schlimmstenfalls zur Erblindung des Beobachters führen. Lichtmindernde Alternativen sind Herschelkeil, Pentaprisma und Bauernfeindprisma, die beide mit grauen Dämpfungsfiltern im Okular verwendet werden dürfen und (visuell) auch müssen. Ohne Lichtminderung einsetzbar ist die Sonnenprojektionsmethode, welche sich für simultane Beobachtung durch mehrere Personen eignet.

Remove ads

Das Blickfeld wird bei Benutzung eines Fernrohrs einerseits merklich eingeschränkt, andererseits deutlicher dargeboten. Das Okular bestimmt wesentlich die Qualität des Bildes und die Ergonomie der Beobachtung, insbesondere die Größe des scheinbaren Gesichtsfeldes. Moderne Okulare zeigen ein Gesichtsfeld von etwa 45°, bei Weitwinkelokularen je nach Preis 55 bis 75°.

Das wahre Gesichtsfeld, der sichtbare Ausschnitt des Objektraumes, ist etwa um den Vergrößerungsfaktor des Instruments kleiner als das scheinbare Gesichtsfeld. Hat ein Okular z. B. ein scheinbares Gesichtsfeld von 50°, dann hat ein Fernrohr mit 50-facher Vergrößerung ein wahres von 1°. Typisch bei astronomischen Fernrohren sind 0,5° (Mond-Durchmesser), übliche Feldstecher haben etwa 7° (5° bis 10°), Aussichtsfernrohre einige Grad.

Die Bestimmung des Gesichtsfeldes erfolgt am genauesten mittels eines Sterndurchgangs: Wir suchen einen äquatornahen Stern – am besten im Süden, in etwa 40° Höhe (genauer 90° minus Breite) – und messen, wie lange er benötigt, um durch das Gesichtsfeld zu wandern. Die (dezimalen) (Zeit-)Minuten sind durch vier zu teilen. Dauert der Durchgang 2,4 Minuten, hat das Fernrohr ein Gesichtsfeld von φ = 0,60°. Kennt man diesen Wert, lassen sich Entfernungen schätzen: Wenn z. B. eine stehende Person von 1,70 m die 0,60° gerade ausfüllt, ist sie 1,70 / sin(φ) = 162 m von uns entfernt. Jäger, Seeleute und Militärs verwenden dafür auch Fernrohre oder Feldstecher mit Skalen – doch gibt es nützliche Faustregeln. Wer daher das geschilderte Verfahren perfektionieren will, könnte es zunächst an einem Feldstecher erproben. Bessere Geräte geben die Grad (bzw. die Meter auf 1 Kilometer Distanz) an. So hat ein normales 7x50-Fernglas ein Gesichtsfeld von etwa 7,2° oder 125 m auf 1 km.

Für den Anschluss einer Kamera ist eine mechanische und optische Anpassung notwendig. Ein Adapter verbindet entweder das Kameragehäuse mit dem Okularauszug oder Kamera und Objektiv mit dem Okular. Eine feste mechanische Verbindung ist besonders wichtig, da kleinste Bewegungen (Schwingungen) der Kamera die Bildqualität stark reduzieren. Für die Auslösung der Kamera sollte eine drahtlose Fernbedienung verwendet werden. Des Weiteren ist eine optische Anpassung des Strahlengangs notwendig, damit ein voll ausgeleuchtetes und scharfes Bild auf den Sensor der Kamera (CCD / CMOS) oder den Film projiziert wird.

Wer eine sehr ruhige Hand hat, kann auch ohne Adapter fotografieren. Doch muss das Fotoobjektiv erstens die richtige Brennweite haben und zweitens genau zentrisch (und im richtigen Abstand) hinter dem Okular sein, damit nicht Teile des Gesichtsfelds abgeschnitten werden. Dies ist die größere Gefahr als ein eventuelles Verwackeln.

Bei terrestrischen Aufnahmen ist zu beachten, dass der Belichtungsmesser durchs Fernrohr nicht genau stimmen muss. In der Astrofotografie ist wegen der Erdrotation eine Nachführung notwendig, die nur bei hellen Objekten (Sonne, Mond, Venus bis Jupiter) entfallen kann.

Vor der Erfindung des Fernrohrs mit Linsenoptik diente der Blick durch ein einfaches Rohr (ein sogenanntes Sehrohr) zur Ausblendung von Streulicht, so dass einzelne Himmelsobjekte deutlicher wahrgenommen werden konnten. Der Effekt ist seit dem Altertum bekannt, wobei allerdings Behauptungen, wie z. B. von Aristoteles und Plinius, dass man die Sterne sogar am Tag vom Boden eines tiefen Brunnens aus sehen könne, bisher nicht zweifelsfrei bestätigt sind.[3]

Erst mit dem Aufkommen von Brillengläsern seit dem 13. Jahrhundert war überhaupt die Möglichkeit geschaffen worden, ein Fernrohr zu bauen. Mit den Brillengläsern war das Prinzip von Linsen bekannt. Allerdings waren die verwendeten Gläser zu Beginn noch zu ungenau, um mit ihnen ein einsatzfähiges Fernrohr zu bauen. Man benötigte für die Fernrohrobjektive sehr genau gearbeitete Linsen, die so nicht zur Verfügung standen.

Forscher in aller Welt machten sich vor der Erfindung des Fernrohres Gedanken darüber, wie man mit optischen Hilfsmitteln die Gestirne besser beobachten könne. Im Codex Atlanticus von Leonardo da Vinci findet sich beispielsweise eine Notiz, die dessen Absicht belegt, ein optisch vergrößerndes Gerät auf den Mond zu richten: Fa ochiali davedere / la luna grande […].[4] (deutsche Übersetzung: „Mach Brillen um zu sehen / den großen Mond“). Heinz Herbert Mann kommentiert diesen Eintrag wie folgt: „Leonardo mag sich in seiner mit Analogien operierenden Denkweise gefragt haben: Welche Linse vergrößert den Mond? Damit überlegt er, welche Linse auf weite Entfernung hin vergrößern würde. Dies war nur eine Idee, der noch kein durchführbares technisches Konzept zugrunde lag.“[5]

Interessant ist, warum die Linsen im ausklingenden 15. Jahrhundert plötzlich brauchbar wurden. Dies hatte sehr viel mit dem aufkommenden Buchdruck zu tun, für den Gutenberg den Anstoß gegeben hatte. Mit der steigenden Anzahl an Büchern stieg im Bürgertum auch die Anzahl der Leute, die lesen konnten. Zwangsläufig stieg sehr plötzlich die Nachfrage nach Sehhilfen zum Lesen rapide an, was dazu führte, dass die bis dahin herrschende venezianische (italienische) Monopolstellung auf dem Gebiet des Anfertigens von Linsen und Brillen gebrochen wurde. So siedelten sich Brillenmacher nun beispielsweise auch in Nürnberg an. Die gestiegene Nachfrage sorgte nicht nur für eine Expansion des Brillenschleifens, sondern auch für die Entwicklung neuer Techniken. Die Linsenqualität verbesserte sich und sorgte dafür, dass Ende des 16. Jahrhunderts die Möglichkeit gegeben war, mit dem nun vorhandenen Material Vorrichtungen zu bauen, mit denen man sehr weit in die Ferne blicken konnte.

Die Erfindung und Entwicklung des Fernrohrs am Anfang des 17. Jahrhunderts

Das erste Fernrohr wurde schließlich 1608 vom Brillenschleifer Hans Lipperhey konstruiert. Er stellte es im Rahmen der Konfrontation zwischen der angeschlagenen Großmacht Spanien und den sich konstituierenden vereinigten Niederlanden vor. Moritz von Nassau, Generalstatthalter der Nordprovinzen, ließ die neuartige Entdeckung Lipperheys vor den Augen des spanischen Gesandten Spinola bei Den Haag vorführen, wahrscheinlich am 29. September 1608. Es wurde bei diesem Treffen und der Vorführung des Gerätes deutlich, dass dieses neue optische Hilfsmittel vor allem im militärischen Bereich weitreichende Vorteile erbringen könnte. Es handelte sich bei dieser Vorführung von Moritz von Nassau demnach nicht um eine schlichte Vorführung einer Kuriosität in adeligem Umfeld, sondern vielmehr um eine Demonstration eigener technischer Überlegenheit gegenüber den Spaniern. Neben dieser Intention Moritz von Nassaus wurde bei diesem Treffen und der Vorführung ebenfalls darauf hingewiesen, dass dieses Instrument dazu dienen könne, genauere Himmelsbeobachtungen durchzuführen, da man nun kleine Himmelskörper, die sonst kaum oder gar nicht zu sehen seien, erkennen könne. Man kann allerdings festhalten, dass das Hauptaugenmerk bei dieser Vorführung und in den kommenden Jahrhunderten auf der militärischen Verwendung des Fernrohrs lag.[6]

Lipperheys Leistung bei der Entwicklung des Gerätes bestand darin, dass er das nun bereits vorhandene Wissen nutzte, mithilfe von zwei Linsen ein Fernrohr baute und dieser Konstruktion abschließend eine Blende hinzufügte, die dafür sorgte, dass das Bild nicht mehr verschwommen war. Er sprach zudem nicht nur beim Hof vor, um einen Markt für sein Fernrohr zu erschließen, sondern auch, um ein Patent auf sein Gerät zu erhalten. Dies wurde ihm jedoch verwehrt mit dem Verweis darauf, dass auch andere bereits ähnliche Vorrichtungen entwickelt hätten und der Nachbau zu einfach war.[7] Auch Jacob Metius wird mit der Erfindung des Teleskops in Verbindung gebracht, er bewarb sich drei Wochen später als Lippershey um das Patent. Im Oktober 1608 erteilten die Generalstaaten Lippershey einen Auftrag über Teleskope, Metius erhielt eine Anerkennungsprämie, worüber er so verärgert war, dass er sich ganz aus dem Geschäft mit Teleskopen zurückzog. Zacharias Janssen als dritter Erfinder präsentierte die Erfindung dagegen gleich 1608 auf der Frankfurter Messe.

Erfindung des Galilei-Fernrohrs

Galileo Galilei erfuhr im April oder Mai 1609 von der Erfindung des Fernrohrs in den Niederlanden durch Lipperhey.[8] Für ihn als wissenschaftlichen Instrumentenbauer war die Nachricht ein Glücksfall, und so baute er mit käuflichen Brillenlinsen ein kleines Rohr mit zwei- bis dreifacher Vergrößerung, indem er verschiedene Entfernungskombinationen mit konvexen Objektivlinsen und konkaven Okularlinsen ausprobierte.[9] Kurz darauf war er in der Lage, bessere Instrumente mit etwa achtfacher und dann sogar dreißigfacher Vergrößerung zu bauen. Eines dieser leistungsstarken Fernrohre führte er im August 1609 auf dem Turm von San Marco einigen Patriziern der Stadt Venedig vor.[10] Der Wert des 60 cm langen Rohres, dessen Objektiv aus einer konkaven Linse und Okular aus einer konvexen Linse bestand, wurde sofort von den Zuschauern erkannt. So konnte man mit dem Galilei-Fernrohr die Schiffe auf hoher See bereits zwei Stunden vor der Ankunft im Hafen erkennen.[11]

Dies barg vor allem militärische und handelstechnische Vorteile. Wissenschaftliche Erkenntnis war für die venezianischen Staatsmänner zweitrangig. Ein noch besseres Fernrohr schenkte er dem Dogen von Venedig, Leonardo Donati, ein anderes dem Großherzog von Toskana.[12] Galilei wurde dementsprechend mit einer Gehaltserhöhung von 1000 Florentinern und einer Professur auf Lebenszeit gedankt.[13] Bezeichnend für Galilei als Physiker sind die Bemühungen, das Fernrohr zum Messen zu benutzen. Dazu bestimmte er den Durchmesser des Gesichtsfelds im Winkelmaß und schätzte die zu messende Strecke, beispielsweise die Abstände der Jupitermonde, in Bruchteilen des Gesichtsfelds.[14] Am Bauprinzip des holländischen Fernrohrs oder am physikalischen Verständnis hat Galilei nichts geändert oder gar verbessert. Dies geschieht erst mit der Erfindung des astronomischen Fernrohrs durch Kepler.[15]

Fernrohrbeobachtungen durch Galilei

Im gleichen Jahr 1609 begann er das Fernrohr ausgiebig für astronomische Beobachtungen anzuwenden. Die Entdeckungen, die er bis Anfang März 1610 mit seinem Instrument am Himmel gemacht hat, berichtete er in seiner kleinen Schrift Sidereus Nuncius, dt. Sternenbotschaft.[16] Den Anfang der Beobachtungen bildet der Blick zum Mond. Die besondere Rauheit des Mondes hat ihn fasziniert. Außerdem beschreibt er in seinem Werk, dass die Oberfläche gebrochen und gezackt wirkt.[17] Berge, tiefe Schluchten und flache Gebiete waren mit dem Fernrohr sichtbar geworden.[18] Diese Beobachtungen entsprachen nicht dem klassischen Bild des Mondes, das ihn als glatten Ball präsentierte.[19] Im Januar 1610 dominierte Jupiter den Nachthimmel und Galilei richtete sein Fernrohr auf den Planeten. Er bemerkt dabei unmittelbar bei Jupiter drei Sterne, zwei östlich vom Jupiter, einer westlich.[20] Da in den nächsten Tagen die Stellung und Anzahl der Sterne sich verändert, verstand Galilei, dass es immer die gleichen Sternchen sind, die Jupiter umschwärmen.[21] Dies war als Bestätigung des kopernikanischen Weltsystems aufzufassen, nicht nur wegen der Tatsache, dass hier mehrere kleine Himmelskörper um einen wesentlich größeren kreisen. Wenn der Jupiter bei seiner Bahn um die Sonne seine Monde mitführen kann, so fiel auch der gewichtige Einwand gegen das heliozentrische Weltbild, dass die Erde unmöglich den Erdmond auf ihrer Bahn um die Sonne mitführen könne.[22] Im weiteren Verlauf der Zeit waren noch zwei weitere wichtige Entdeckungen mit dem Fernrohr hinzugekommen. Saturn zeigte sich in den Beobachtungen Galileis so, als wenn er aus drei einander berührenden Sternen besteht, wobei der mittlere große durch zwei kleinere gestützt wird und eine Linie geformt wird.[23] In Bezug auf die Venus konnte er beobachten, dass sie je nach Stellung zur Sonne und zur Erde Phasen wie der Erdmond zeigt.[24] Außerdem konnte er beweisen, dass die Venus nicht nur eine Lichtquelle im Himmel ist, sondern einen Körper mit scharf definierten Kanten darstellt, der um die Sonne rotiert.[25]

Keplers Beitrag zur Verbesserung des Fernrohrs

Die Nachricht von Galileis Fernrohrbeobachtungen breitete sich in kürzester Zeit aus und im März 1610 erfuhr Kepler in Prag, dass Galilei mit einem Teleskop vier Monde des Jupiter entdeckt habe.[26] Anfang April erhielt er Galileis Werk Sidereus Nuncius durch einen toskanischen Gesandten mit der Bitte um Stellungnahme. Kepler war fasziniert und erkannte die Perspektiven, die sich auf den Gebieten der Optik und Astronomie eröffnet hatten.[27] Er bestätigte den Erhalt von Galileis Beobachtungen und schrieb:

"Ihr habt in mir ein heftiges Verlangen, Euer Instrument zu sehen, geweckt, damit ich endlich auch wie Ihr das Schauspiel am Himmel genießen kann”.[28]

Die Schrift löste bei Kepler selbst eine produktive Schaffensperiode auf dem Gebiet der Optik aus. Im Gegensatz zu Galilei liefert Kepler zutreffende Erklärungen für die optische Wirkungsweise des Instruments und schlägt auch sofort mögliche Verbesserungen vor, da er sich als erfahrener Optiker auf seine bereits getätigten Werke und Überlegungen zu diesem Gebiet stützen konnte.[29] Er verbesserte die Funktion des Galilei-Fernrohrs, indem er vorgeschlagen hatte, dass die Okularlinse genauso wie die Objektivlinse konvex (Sammellinse) statt konkav sein muss, was das Bild klarer und heller macht.[30] Das Bild ist dann zwar auf den Kopf gestellt und für Erdbeobachtungen unbrauchbar, doch für astronomische Beobachtungen macht dieser Umstand keinen Unterschied.[31] Somit war das astronomische oder keplersche Fernrohr geboren. Die bedeutendste Leistung Keplers auf dem Gebiet der Optik ist das Anfertigen seines Werkes Dioptrice, in dem er das Zusammenwirken von Auge und Linse systematisch untersucht und darstellt.[32] Einige weitere Gedankengänge Keplers zur Erklärung der Fernrohre sind[33]:

- Ein durch eine Sammellinse beobachtetes Bild ist stets vergrößert und die Bildgröße wächst, wenn man die Linse vom Auge entfernt

- Befindet sich das Auge im Schnittpunkt des Objekts, wird dieses am unschärfsten gesehen

- Entfernt man die Linse so weit vom Auge, dass es sich außerhalb des Schnittpunktes von Strahlen entfernter Objekte befindet, so wird ein umgekehrtes Bild gesehen

Durch das Einsetzen einer dritten Linse sind die Bilder nicht nur scharf und vergrößert, sondern auch aufrecht. Damit ist die Grundform des terrestrischen oder Erdfernrohrs gegeben.[34] Zusammenfassend kann man sagen, dass Kepler das Galilei-Fernrohr vor allem für astronomische Zwecke weitgehend verbessert hat und ein theoretisches Fundament für die Wirkungsweise erbauen konnte. Kepler hat es dennoch nicht geschafft, ein eigenes leistungsstarkes Fernrohr zu bauen, da er in Prag keine hinreichend guten langbrennweitigen Konvexlinsen beschaffen konnte. Erst im August 1610 stellte ihm der Erzbischof und Kurfürst Ernst von Köln ein Fernrohr für kurze Zeit zur Verfügung.[35] Kepler konnte damit in der Zeit vom 30. August bis zum 9. September 1610 selber die Jupitermonde beobachten.[36] Da Galileis Jupiterbeobachtungen inzwischen angezweifelt worden waren, hatte Keplers Bestätigung, die in der kleinen Schrift Narratio de Observatis quatuor Jovis Satellitibus gab, besonderes Gewicht.[37]

- Hans-Georg Pellengahr: Simon Marius – die Erforschung der Welt des Jupiter mit dem Perspicillum 1609–1614. In: Gudrun Wolfschmidt (Hrsg.): Simon Marius, der fränkische Galilei, und die Entwicklung des astronomischen Weltbildes. (Nuncius Hamburgensis – Beiträge zur Geschichte der Naturwissenschaften, Band 16), Hamburg 2012.

- Rudolf Brandt: Das Fernrohr des Sternfreundes. Kosmos-Verlag, Stuttgart 1958.

- Rolf Riekher: Fernrohre und ihre Meister. 2. stark bearbeitete Auflage. Technik, Berlin 1990, ISBN 3-341-00791-1, S. 350–359 (Erstausgabe: 1957).

- Ulf Borgeest: Europas neue Teleskope. SuW-Verlag, Heidelberg 2003.

- Jürgen Hamel, Inge Keil (Hrsg.): Der Meister und die Fernrohre, das Wechselspiel zwischen Astronomie und Optik in der Geschichte, Festschrift zum 85. Geburtstag von Rolf Riekher (= Acta historica astronomiae. Band 33). Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-8171-1804-5.

- Uwe Laux: Astrooptik. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2002, ISBN 3-87973-928-5 (Erstauflage im Verlag Sterne und Weltraum, München, ISBN 3-8274-1305-2).

- J. Bennett, M. Donahue u. a.: Astronomie. Die kosmische Perspektive. (Hrsg. Harald Lesch), Kapitel 6, „Teleskope – Tore der Entdeckung“. 5., aktualisierte Auflage. Pearson Studium Verlag, München 2010, ISBN 978-3-8273-7360-1.

- Jingquan Cheng: The Principles of Astronomical Telescope Design. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-0-387-88790-6.

- Chapman, Allan, Stargazers: Copernicus, Galileo, the Telescope and the Church, 2014

- Hehl, Walter, Galileo Galilei kontrovers: Ein Wissenschaftler zwischen Renaissance – Genie und Despot, Wiesbaden 2017

- Kepler, Johannes, Schriften zur Optik 1604 – 1611: Eingeführt und erg. durch historische Beitr. zur Optik- und Fernrohrgeschichte von Rolf Riekher, Frankfurt 2008

- Osterhage, Wolfgang, Galileo Galilei: At the Threshold of the Scientific Age, 2018

- Schmitz, Emil-Heinz, Handbuch zur Geschichte der Optik: Das Fernrohr, Wiesbaden 1982

- Van Helden, Albert, Dupre, Sven, van Gent, Rob, Zuidervaart, Huib, The origins of the telescope, Amsterdam 2010

Commons: Fernrohre – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Wiktionary: Fernrohr – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

- Literatur von und über Fernrohr im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Grundlegendes zum Teleskopkauf

- Artikel über Faltrefraktoren (PDF; 753 kB)

- Geschichtliches zum Refraktor

- Website über Legendäre Amateurteleskope, Montierungen und Zubehör des 20. Jahrhunderts

- Himmelsbeobachtungen mit dem Fernglas, Astronomie.de (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Januar 2021. Suche in Webarchiven)

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.

Remove ads